2021�N12�����s

�O���W�F�t���_�@�u�b�_�ƃC�b�T

�u�b�_���S���������C�������ƃC�G�X�^�O���W�F�t���o�Ă̂��̕ϗe

���@����

�y�[�p�[�o�b�N���@Kindle�� �y�VKobo��

�Љ�

�@��ʂ̃p�[����̌o�T�̓lj��ƃO���W�F�t���w�x���[�o�u�x���͂��߂Ƃ��钘����u�b�������Ē����L�x�Ȍ��������āA�m��ꂴ��S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�̎����ɔ���A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ���������������Ȃ����̐��U�Ƌ�����U��Ԃ�B

�@����ł͂킩��Ȃ��u�A�[���A�v�ɑ���S�[�^�}�̋����������B����ƌ��ѕt�����l�ނ̉ߋ��Ɋւ���S�[�^�}�̋����ׂ��L���Ƃ�����߂�����B�p�[����̌o�T�Ɏ��߂�ꂽ���̓��e�ɂ́A�O���W�F�t���w�x���[�o�u�����Ɍ��������x�Ŏ��グ���l�ނ̉����ߋ��̕���Əd�Ȃ�Ƃ��낪�����B���Ƃ��Ɛ��Ȃ�N���ɗR��������̂ł���Ȃ���A�A�[���A�̗��̓]�։��̎x�z�̂��肩���ƃJ�[�X�g�ɑ�\����邻�̘g�g�݂Ƃ̊W�œƎ��̕Ό����������̌n���Ƃ̌��ѕt�����琶����������A�S�[�^�}�̐��U�Ƌ����̂ق��A����ɑ����l�ނ̗��j�ɑ���ȉe�����y�ڂ����B

�@�S�[�^�}�̐��U�ł́A����ɑ���t�炢�́A�����炭���̏I�Ղɂ����Ă̂���I�Ȃ��̂ƂȂ����B�`�x�b�g�ɋL�^���c��`���ɂ��Ƃ��ꂩ��ܕS�N���o�ăC���h��K�ꂽ�Ƃ����C�b�T�i�C�G�X�j�́A��ʂɒm����S�[�^�}�̋����Ƃ������A���̍Ō�̈ӎv�������p���A���ꂪ�C�b�T�����āA���܂ł͂�������m��Ƃ���̓�����܂����B�S�[�^�}�̍Ō�̓��X�ƍŌ�Ɏc�������S�~�j�Y���i�c�Ȃ�����邽�߂ɐ^�̈Ӗ����I�݂ɐ��܂������ւ̓`�B�j�ւ̒��ڂ������Ă��̉\����T��B

�@�o�ƁE�C�s�E���̃f�r���[�X�g�[���[���A�������������Řb���I��������̂悤�Ȉ�ۂ������炵�Ă����B���̌�̃S�[�^�}�́A�����J�����@���ƂƂ��āA�����ނːÂ��Ȃ��̂ł��锪�\�N�̐��U���܂��Ƃ������H�@�����炭�����͂���ƈقȂ�B���̌�̃S�[�^�}�����ʂ������B���ӂŋN�����������̎����Ƃ���ɔ����Ă����炳�ꂽ���Ȃ���ʎ҂����̎��B��������������œ��R�̂��Ƃ����ꂽ������̐���B���h�Ƃ̊Ԃł�����ȍR���B�ӔN�ɐ������ߍ�������B���̂Ȃ��ł̌��ӂƍŌ�Ɏc�������b�Z�[�W�B

�@�S�[�^�}�ɗR��������̂Ƃ��Č��ɓ`����������ɖڂ�������ƁA�����Ƃ������̂ɂ͎��̂��Ȃ��Ƃ��A���̖łڂ��Ƌ�ւ̏���������u�����Ă���悤�Ɍ����Ȃ���A���̎��̂̂Ȃ��������琶������ʉ����V���E�n����_������A�����̑̂̌`���A�։��]����ʂ��Ă̑����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��s���̋����A�����ĔӔN�ɂ����邨�̂�ւ̈ˋ��̋����ȂǁA���̐����Ƃ���͗e�ՂɎ�肪�����B�{���ł́A�p�[����̌o�T�ɗ����߂邱�ƂŁA���G�ɗ������Ƃ��ق����A�v�_������ƂƂ��ɁA�O���W�F�t�ɂ�邻���̎~�߂ƑΔ䂵�A�����̋N���Ƃ��ꂪ���ǂ�������T��Ȃ��A�L�j�ȑO����S�[�^�}���o�ăC�b�T�A�O���W�F�t�ւƘA�Ȃ�l�ނ̐��_�j�̑傫�Ȃ��˂��`���o���A����ɊW����������_����B

210 x 297 mm�唻�^�y�[�p�[�o�b�N�@3639�[�W�i�W���T�C�Y�̒P�s�{�Ŕ{�ȏ�̃y�[�W���ɑ����j�@�c�����O�i�g�@�d�q���Дł�����B

��ꕔ�@�v�����[�O

���́@�G�j�A�O������ł̌����@��̖��ƎO�̎��@�O���W�F�t�̐��U�ƃI�N�^�[�u�@�u�b�_�ƃC�G�X�̐��U�̒m��ꂴ�镔���@�C�G�X�̓��m���Ɋւ���`��

���́@�l�ނ̎I�Ȑ�������̋N���@�N���_�o�b�t�@�[�@�x���[�o�u����鐹�u�b�_�̕���@�S�[�^�}�ƃu�b�_

��O�́@�A�g�����`�X�ƃA�[���A�̋L���@�S����߂鋳���̓�ʁ@�u�O�̖@���v�ɏ]���Ď��������߂鋳���̌n���@�S�[�^�}�̋C�����ǂ����߂̎n�܂�Ƃ��̐�@���֓`���@�u�@�v�́u�^���v�H

��@�X�g�[���[�Y

��l�́@�`�x�b�g���烍�V�A�ց@�S�[�^�}�����A�[���A�̋����̐��藧���Ƃ��̎咣�@�t�炢�̎��o�@���N�E���]�ƃG�j�A�O����

��́@���V�A�ł̃O���W�F�t�@�l�ԋ@�B�̏��@����@���ނ̉e������ʂ���@�x���L�����^�b�V�̎��Ȋώ@�@�E�X�y���X�L�[�̃o�������ӎ��ƃA�g�����`�X�̖��@�u�b�_�^�u���t�}�^�}�[��

��Z�́@���������邱�Ƃ͂ƂĂ�����@�_�[�E�B���̎��Ȋώ@�@�։�Ƃ��̎�̂��߂���c�_�@���]�ƃZ���^�[

�掵�́@������߂���s���Ăȋ����̋N���@�u���v�����݂���ׂ����R�@�T�b�`���J�Ƃ̋c�_�@�u����ł����킯����܂���A�S�[�^�}�搶�I�v�@�����Z�Ő蔲����

�攪�́@�t�����X�̊w�@�Ł@�O���W�F�t�̃A�����J�K��ƃ��[�������c�����@�t�����`�F�X�R�̓�̖��ƎO��̎��@�l�Ԃ������邱�Ƃ̎���

���́@�O���W�F�t�̎����Ԏ��́@����l�N���������̏o�����̋L�^�@����ւ���̉e�@�l�Ԃւ̌��łƊw�@�̕��̐錾�@�w�x���[�o�u�x�̎��M�@�_���Ȃ�m��E�_���Ȃ�ے�E�_���Ȃ�a��

��O���@�u�b�_�ƃC�b�T

��\�́@�A�[���A�̌��ƉA�@�S�[�^�}������V�A�g�����`�X�̕���@�A�[���A�̓]�։��Ɏn�܂�l�ނ̑މ��Ƃ��ꂪ�]���Ă̐i�����߂��钭�]

��\��́@�܂�����Ă����T�b�`���J����@�̂�ɂ���Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H�@�v�E�ρE�Ӂ@�C�����ǂ����߂̐�@�j�K���^�Ƃ̑Ό��@�ӂ̖\�́@�����̖���

��\��́@�l�Ԃ̎������鎋�E�Ɛ����̖��̊W�@�I�N�^�[�u�̑S�̂ւ̒��]�@�����������@�_�̓�[�@�j�K���^�Ƃ̑Ό��@�ӂ̖\�͂ƈ��ʉ���@��ӂȂ��l

��\�O�́@�S�[�^�}�̍Ō�Ƃ��̍��̎��ӂŐ��������ʉ���@�v���o�ƈ����̒n���@�C�V�����ł̕a�ƌ��Ӂ@�O�I�Ȏx�z�̍\�}�̏I��点�Ƃh �`�� �ɂ����

��l���@���f�B�e�[�V����

��\�l�́@���ꂩ��̃O���W�F�t�@���̂�𗘂��邱�Ƃ�m�����l�̑P�Ӂ@�������]�ނȂ�@�h �`���ɔ�����͂Ǝl���̊��o�@��������U��Ԃ��ґz�@�G�N�T�T�C�Y�����f�B�e�[�V�����Y

�t�^�T�@�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�u�b�W

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�F�C�����ǂ����߂Ɋւ���b

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�F�T�b�`���J��ɂ����Z�߂̘b

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�F�T�b�`���J��ɂ������߂̘b

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�F�o����ۂ��Ƃ̎l�̊�{

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�F�������̊������܂�Ɋւ��钷���b

�t�^�U�@�w���C�b�T�̐��U�̕���x�i�`�x�b�g�ɓ`���C�G�X�O�`�j

���W���I�ȒP�s�{�Ɋ��Z���Ė�700�y�[�W�̑���B�S�[�^�}�̋����̎�v�ȑ��ʂ�`����ɂ��イ�Ԃ�ȃp�[����̌o�T5�_�̓��{���A����уC�b�T�i�C�G�X�j�����m�ʼn߂������N��̂��Ƃ����߂��`�x�b�g�ɓ`���C�G�X�O�`�ł���w���C�b�T�̐��U�̕���x�̓��{���������Ɋ܂߂�B

�}�ꗗ

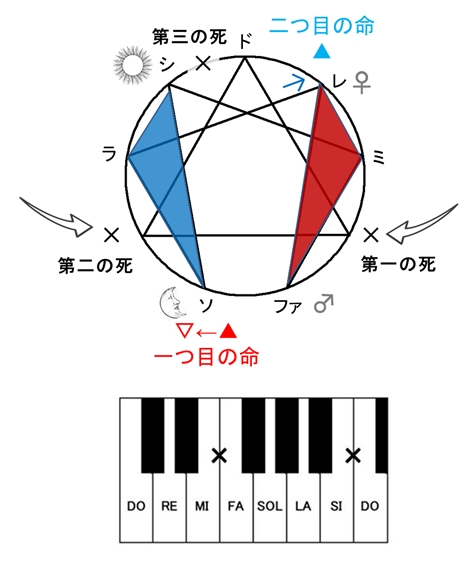

�}1�@��̖��ƎO�̎�

�}2�@�G�j�A�O������ł̌���

�}3�@�S�[�^�}�̐��U�ɂ����邠���Č���Ȃ�����

�}4�@�C�G�X�̐��U�ɂ����邠���Č���Ȃ�����

�}5�@�\�N�̍ŏ��̎l�i�K

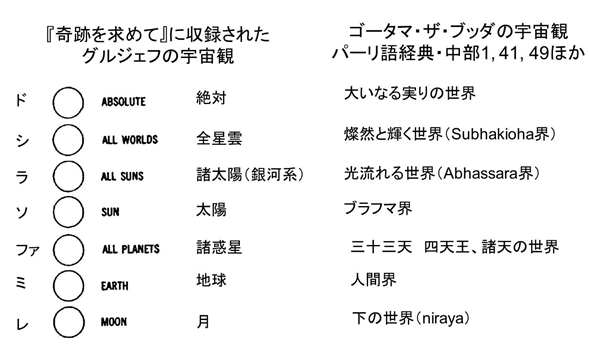

�}6�@���w�̉F��

�}7�@�ŐV�Z�p���\�z������]�̃��f��

�}8�@���]�̃G�j�A�O����

�}9�@���֓`��

�}10�@���̒�

�}11�@�����鎩���̎n�܂�

�}12�@�َ�f�[�^�Ԃ̘A�g�E�A��

�}13�@�G�j�A�O�����Ƃ��Ă̐l�Ԃ̐��藧��

�}14�@���]�̐�@�ӂƎ��̑Ζ�

�}15�@�S�̌`���ƃI�N�^�[�u�ւ̊���

�}16�@���̒i�K����Ȃ�C������

�}17�@�O���W�F�t�̉F���ςƃu�b�_�̉F���ρi�Čf�j

�}18�@�u�b�_�A�u���t�}�A�}�[��

�}19�@�_�[�E�B���̎��Ȋώ@

�}20�@�u�ł���������v�̂��肩����

�}21�@�E�X�y���X�L�[�́u�����v

�}22�@���]�̐�ƃZ���^�[�̓����̔��W�̊����`

�}23�@�����I�Ȋώ@�̂��߂̃��f��

�}24�@�̂̑��ɐ�������̂Ɠ��̑��ɐ����������

�}25�@���]�̐�ւ̃_�C�i�~�Y��

�}26�@���]�Ƃ��̐�̃G�j�A�O�����ƃZ���^�[�̔z�u

�}27�@�I�N�^�[�u�Ƃ̊W

�}28�@���[�������c��\�ܔԁw���̗j���x���

�}29�@�Q�[�W�̓���

�}30�@�������т�

�}31�@�h�A�l���A�`��

�}32�@�h�A�l���A�`���̃G�N�T�T�C�Y

�}33�@�ӂ������Č���

�}34�@�l�̗͂̑b

�}35�@�����^���Ȏ�z�s�� vs. �̗R���̎��g�̊��G

�}36�@�u�G�j�A�O�����̃G�N�T�T�C�Y�v���

�}37�@�t�����`�F�X�R�̓�̖��ƎO��̎�

�}38�@��̃C���^�[�o���@���y��̈ʒu�ƃG�j�A�O������̈ʒu

�}39�@�G�j�A�O�����̍��E������킷���I�ȗ͊w�Ƌ�C�E���

�}40�@�u��m�̒����v�@�\�����ւ̏Փ�

�}41�@�}�[������̎v���ځH

�}42�~�`�t�@�̃C���^�[�o���Ɣ\���I�ɍl����͂̋N��

�}43�@�����ւ̔������������ĉƂ��o��

�}44�@�~�`�t�@�̂����~�߂ƃV�ւ̖\��

�}45�@���ӂ̔����ɂ�鐶���̖łڂ�

�}45�@���ӂ̔����ɂ�鐶���̖łڂ�

�}46�@���͂₱�̐��ɗp�͂Ȃ�

�}47�@�O���W�F�t�̃��[�������c���@�u�b�_�̑��̎p���Ƒ����

�}48�@���n���b�h�̑��̎p���Ƒ����@�X�[�t�B�[�̓o��

�}49�@�C�������̔��̒i�K�̃G�j�A�O����

�}50�@�L���X�g�̎p���ƎO�A�����܂��̑����

�}51�@�u�b�_�̑��̎p���@���E�ւ̂܂Ȃ���

�}52�@�l�̗͂̑b�@�O����̎x�z�̑��

�}53�@�G�j�A�O������ł̌����i�Čf�j

�}54�@I AI, I Wish to Be . . .

�}55�@���]�{�Q

�}56�@�\�̐��

�}57�@�O�҂̑Ζʂ��o�Ă̍Đ�

�}58�@�A�[���A�̐��ւ̓]���ƐV�����l��

�}59�@Thinking-I, Feeling-I, Sensing-I

�}60�@�R�̏ォ��̔���

�}61�@�A�t�^�[�E�U�E�u�b�_

�v�����[�O���

�i�Z���O���e����j

��Z�ꎵ�N�ɔ��s�����w�O���W�F�t���_�F�G�j�A�O�����x�Ɏn�܂��Ė{���Ɏ���܂ł̃O���W�F�t���_�V���[�Y�Řb�̒��S�ƂȂ�l���A�Q�I���M�[�E�C���@�m���B�b�`�E�O���W�F�t�̐��U��U��Ԃ�ƁA�����̓��V�A�̂������A�����j�A�̃A���N�T���h���|���Ɉꔪ�Z�Z�N����ɐ��܂�A���N������J���X�ʼn߂�������A�W���[�W�A�i�O���W�A�j�ł̈ꎞ�����o�āA���̐l�͎Ⴋ�g�ŁA�G�W�v�g����n�߂āu�����v�ւƗ��������B�G�W�v�g�A�A�r�V�j�A�A���\�|�^�~�A�A���A�W�A�A�y���V���A�����A�W�A�A�S�r�������ӁA�p�~�[���A�C���h�A�Z�C�����Ȃǂ��A�u�^���̒T���҂����v�𖼏��O���[�v�̑��̃����o�[��ƒT��������A���Z��N������Z�l�N�܂Ń`�x�b�g�ɑ؍݂����B���̌�̓^�V�P���g���ӂŐl�Ԑ��_�̓���������������Ƃ�ړI�Ƃ�������I�����Ɏ��g��A�����N���납��T���N�g�E�y�e���X�u���O�ƃ��X�N�������_�Ƃ���悤�ɂȂ�A�������Đg�𗎂������A�����I�ɏ��l���̃O���[�v�̎w�������݂A�����Ƒ傫�ȋK�͂ł̊����ɔ����Ď������҂����B

�����Ɏ���܂ł̂������ɃO���W�F�t�͎O�x�ɂ킽���Č�����A���ɕm(�Ђ�)���Ă���B��x�ڂ͈ꔪ��Z�N�ɃN���^���ŁA��x�ڂ͈��Z��N�Ƀ`�x�b�g�ŁA�O�x�ڂ͈��Z�l�N�̖��Ƀg�����X�R�[�J�T�X�n���łł���B��x�ڂ̔�e�̂Ƃ��́A������Ԃ̂܂ܓ��E�ɂ���ăG���T�����ɉ^��A�����ʼn����B��x�ڂɔ�e�����Ƃ��́A���Ԃ����ɂ���āA�^�N���}�J�������̐��[�A�����M�T�[�����炻��قlj����Ȃ��Ƃ���ɉ^��A�����ʼn����B�O�x�ڂɔ�e�����Ƃ��́A�u�㒎����v�Ƃ��Č��y����钇�Ԃɏ������Ăǂ��ɂ������Ƃ�Ƃ߂���A�r������͎��͂ŁA�ӂ����у����M�T�[�����炻��قlj����Ȃ��Ƃ���ɂ���A��x�ڂɔ�e�����Ƃ��ɉ^�ꂽ�̂Ɠ����ꏊ�ɂ��ǂ蒅���A�O���W�F�t�ɂƂ��ăp�[�K�g���A�����ȋꂵ�݂�ʂ��Ă̏̏���ے����邻�̒n�ŁA�̂�������ƂƂ��ɁA���_�̌���I�ȓ]�@���}�����B�������I�N�^�[�u���̎O�̃C���^�[�o���ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�}1�@��̖��ƎO�̎�

�C���^�[�o���Ƃ́A�����̓W�J�ɂ����āu���̂܂ܑ�����v���Ƃ��j�܂��ӏ��ŁA���y��ł́A�אڂ��鉹�K�Ԃ̉����������������Ȃ��A�~~�t�@�̉ӏ��ƃV~�h�̉ӏ�������ɑ�������B�Ƃ��낪�A�G�j�A�O�����ŃI�N�^�[�u������킷�ƃ\�̐�ɂ��C���^�[�o��������B�ے���ǂނ��Ƃ��ł���l�́A���̂��Ǝ��̂��炵����ׂ�������B�O���W�F�t�͂��̂悤�Ɍ������ƁAP�ED�E�E�X�y���X�L�[�͋L�^���Ă���B

�l�͂ӂ��l���̃I�N�^�[�u�̂Ȃ��ɓ�̃C���^�[�o�������F�߂Ȃ��B�t�̖�ƘV�N�̊�@�ł���B���������̐l�������A�t�̖���z���āA����ɐi�Ƃ���ɂ���A�\�̐�̃C���^�[�o���������ӎ����A������z���čs�����Ƃ���B���̓��������ȂȂ����A�m���Ă��g�����Ƃ̂Ȃ������l���́A�������������邱�ƂȂ��A�V~�h�̃C���^�[�o���ɒB����B�G�j�A�O�����́A��̖��ƎO�̎��̊W������킷�B

�ǂ����Ď��͎O�Ȃ̂ɖ��͓�Ȃ̂��B���̑̂Ƃ��Ă����̂��̂��̂ɂ͖��͂Ȃ�����ł���B�����m�邱�Ƃ����̎��ł���B���邢�̓G�j�A�O������̂��̈ʒu�ł�����v���m�邱�Ƃ��A���ׂĂ̐l��K�����̂ł͂Ȃ����̎��Ɍ��������߂̏����ł���B���̎����������đ��̖��̌`���Ɍ����Ă̓�����������B���̎��������đ��̖��̌`���Ɍ����Ă̓�����������B���̂悤�ȓ������ǂ����l���O�̎��͋������Ȃ��Ƃ����B�G�j�A�O�����͂���������Ă���B�����炭�C�G�X�ƃC���h�̐[���ւ���m��A�C�G�X�̎��̌�ɃC���h�Ɍ��������g�}�X�̌��t�����߂��������̎n�܂�̌��t���v���N��������B

����̓f�B�f�B���X�E���_�X�E�g�}�X���L�^����������C�G�X�̌��t�ł���B

1. �ނ͌������B�u�����̌��t�̈Ӗ�����Ƃ���������������҂͎��𖡂키���Ƃ��Ȃ����낤�v

2. �C�G�X�͌������B�u�T�����߂�҂́A���Ɍ��������܂ŁA�T�����߂�̂���߂ʂ��悢�B�������Ȃ�A�S�𗐂����Ƃ��낤�B�S�𗐂�����ŁA�傢�ɋ����A������̂��ɂ��ׂĂ��x�z����҂ƂȂ�B���ׂĂ��x�z������̂ƂȂ�A�����Ĉ��炮���Ƃ��낤�v

�O���W�F�t�͒a������قڎl�\��N�ł��̃T�C�N�������������A�l��ɂ��銈�����n�߂����ƂŁA����ܔN���납��A�V�����T�C�N���ɓ������ƌ�����B���ꂩ����l��N�ɐ�������܂ł̂قڎO�\�ܔN�̍Ό��ɂ́A�l�ނ̐��_�j�ɖ��O������l�̐l���̉e���������B���̓�̉e�͈���l�N���������ɓ���ւ�����B���̓��A�O���W�F�t�͎����Ԏ��̂ŏd�����A���ꂩ�璷�����ƍ�������o�߂Ȃ������B���̉e�͂₪�Ďp���Ђ��߁A���̉e������������p�����B����ܔN�Ɏn�܂����V�����T�C�N���̂Ȃ��ł̑��̎��ł���B�O���W�F�t�͓��ʂȎ�i���s�g���đ̂ɋt����Đ������ێ����A�������ێ������B���ꂩ��܂��Ȃ���ƍȂ������B�l��ɂ����������ق�Ƃ��ɍs���l�܂�̂́A�t�����X�̊w�@�������A�A�����J�ł̊����ĊJ�ւ̎��݂ɂ����s�������O�ܔN�ł���B�������̎��ƌ��邱�Ƃ��ł���B���̂Ƃ��O���W�F�t�͔��N�ɂ킽��s��������܂����B���̔N�̏H�Ɏn�܂�������̊����ɂ����āA�O���W�F�t�ɔ������̉e�͂������������炩�Ȃ��̂ƂȂ�A�L���T�����A�q���[���A�s�G�[���E�V�F�t�F�[���A�`�F�X�����E�`�F�R���B�b�`�炪�A����ɂ��ď����Ă���B����ɂ��Ắw�O���W�F�t���_�F�O�m�[�V�X�x�Ŏ��グ���B�O���W�F�t�͈��l��N�\����\����ɐ����������B

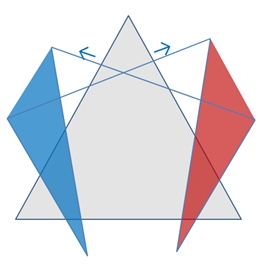

�O���W�F�t�̐��U�Ɍ����邱�̂悤�ȓ����̌`�ƁA���̓r��ł̓�̉e�̓���ւ��́A�l�ނ̗������ɂ������A���傫�ȓ����̌`���Č����Ă���悤�Ɍ�����B����͂��������A�G�j�A�O�����̒����̂�≺�ŁA�ЂƂE�����獶��ւƌ������A�����ЂƂ�͍�������E��ւƌ������A��̓����������������̂悤�ł���B

�}2�@�G�j�A�O������ł̌���

�iP�ED�E�E�X�y���X�L�[�j

�f�͉��x���G�j�A�O�����̂��Ƃɗ����߂�A���낢��Ȃ��Ƃƌ��ѕt���Ă���ɂ��Č�����B�m�c�c�n

�u�G�j�A�O�����Ɋւ���m���́A�ƂĂ��������Ɣ閧�ɕۑ�����Ă����B���܁A���ꂪ����Ζ��l�ɑ��ĊJ�����ꂽ�ƌ����Ă��A����͂��̗��_���s���S�Ȃ������ŊJ�����ꂽ�����ŁA�m���Ă���l�̎w�����Ȃ���������������ۂɎg�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�G�j�A�O�����𗝉�����ɂ́A������̂Ȃ��ɂ�����́A�����Ă�����̂ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������������G�j�A�O�����͎��ے��ł���B�������ے��͓����̂Ȃ��ɂ���v�m�c�c�n

�����N�A�f�̓t�����X�Ɋw�@��ݗ����A�ނ̐��k�����͂����ŕ�����_�����B�b�V���̃G�N�T�T�C�Y���w���A�f�͔ނ�ɃG�j�A�O�����̂���킷�����ƌ��ѕt�����G�N�T�T�C�Y�������Ă����B

�G�N�T�T�C�Y����������z�[���̏��ɑ傫�ȃG�j�A�O�������`����A�G�N�T�T�C�Y�ɉ���������k�����͂P����X�̐����ɑΉ�����ʒu�ɗ������B�����Ĕނ�m�P�A�S�A�Q�A�W�A�T�A�V�̈ʒu�ɗ������Z�l�n�́A�ƂĂ������[�������������ďz�����̐����Łm�����̐��������Ԓ�������n�ړ����A�������m����������_�ɗ���ƁA�݂��̂܂�����]����悤�ȓ������������B

���̂Ƃ��f�́A�G�j�A�O�����ɏ]���������̃G�N�T�T�C�Y�͔ނ̃o���G�w���p�t�����̓����x�ŏd�v�Ȗ������ʂ����ƌ������B���������G�N�T�T�C�Y�ɉ����A����̃|�W�V������^�����ĉ����邱�Ƃ��������Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�G�j�A�O�����𗝉�����̂͂قƂ�Ǖs�\�ł���ƁA�ނ͌������B

�u������ʂ��ăG�j�A�O������̌����邱�Ƃ��ł���v�Ɣނ͌������B�u�����̃��[�������c�̃��Y�����̂�������ׂ��l����`���A������ׂ��ْ����ێ�����B����Ȃ��ł́A�����Ƃ��d�v�Ȃ��̂�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v

�G�j�A�O�����̒����̂�≺�ł̂��̌����Ƃ̊W�ŁA�����ς�E�����獶��Ɍ����������������Ă��̎v���o�������l���u�b�_�ƌ����A�����ς獶������E��ւƌ����������������Ă��̎v���o�������l���L���X�g�ƌ����̂��낤�B���҂̓����͘A�����Ă��邪�A���ԓI�Ɍ���Ȃ�O�҂���҂ɐ旧�B�����̏u�ԁA���݂������݂����ӎ��������B���݂��̂Ȃ��ɂ��̂������B���݂���F�ߍ����Ȃ�����A���݂��������������͐����ł���B���҂̓����̘A�����͒m��l���m��Ƃ������������̂��̂ł���A���҂̐��E�ς͈�v���Ȃ��B�G�j�A�O������̂��̌����́A�Ђ˂���Ă���B�t�]���Ԃ�ł���B�����ŋN����F���̓]���ɋC�₹���ɂ��čs����l�͏��Ȃ��B�O���W�F�t�����k��ɋ����������A���[�������c�̋����ׂ��Ƃ���́A���l�͂킸���Ƃ͂����A����I�ȕ`�ʂ̌��E�ɋ߂��Ƃ���ɂ���A�����������Ƃ̓`�B�̔}�̂ɂ��Ȃ肤�邱�Ƃł���B

���āA�����Řb��ɂȂ��Ă����l�̐l�����A�O���W�F�t�̐��U�Ƌ����Ƃ̊W�ŁA��ɏq�ׂ��悤�Ȃ����ꂩ���A�ӎ��̂��ꂩ�������邱�Ƃɂ́A���̓�l�̐��U�̋O�ՂƂ��̋����ɊW�����Ȃ�炩�̕K�R��������̂��H�@���邢�͋t�ɁA�O���W�F�t�̐��U�Ƌ����ɂ�����A���̓�l�̂����ꂩ���A�ӎ��̂��ꂩ���́A���̓�l�̐��U�Ƌ����ɂ��āA�����Ă��̓�l�̂��݂��̊Ԃł̊W�ɂ��āA�Ȃɂ��q��ł͂Ȃ����Ƃ�`���Ă͂��Ȃ����H�@���̊ϓ_���炱�̓�l�̐��U�ɖڂ��������Ƃ��A�����ɋC�Â��̂́A���̓�l�̂��ꂼ��ɂ����āA���U�ɂɂ����邩�Ȃ蒷�����̎������u�����Č���Ȃ������v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃł���B

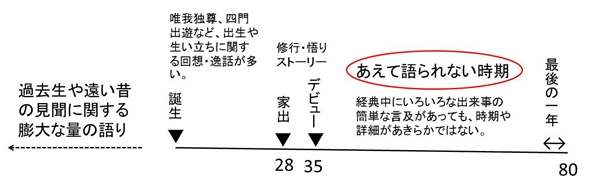

�}3�@�S�[�^�}�̐��U�ɂ����邠���Č���Ȃ�����

�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�A���Ȃ킿�ӂ��u�b�_�Ƃ��ĔF������Ă���S�[�^�}�Ƃ������O�̗��j��̐l���Ɋւ��ē��قȂ̂́A���̐l���ߋ�����l�ނ̉����ߋ��ɂ��錩���ɂ��Č�����Ƃ���邱�Ƃ̂ق����A���̐l�����g�̍���̐��U�ɂ��Č�������Ƃ����A�����Ƒ������Ƃł���B���������b�̂Ȃ��ɂ́A�O���W�F�t�̎咘�ł���w�x���[�o�u�����������x�Ɏ��߂�ꂽ�l�ނ̉����ߋ��̕���Əd�Ȃ���̂����Ȃ��Ȃ��B�S�[�^�}���������Ƃ���鋳�����A���̑����̕���������̐��U�ł̑̌�����Ƃ������A�ߋ����瓱���o���ꂽ���̂̂悤�ɂ���������B����ɔ������ƂƂ��āA�S�[�^�}���g�Ƃ��̋����Ƃ��A�Ƃ��Ƃ��Ă����͂��ȊW�ɂ���ƌ����邱�Ƃ�����B

�S�[�^�}����\�����炢�ʼnƏo����܂ł̂��ƂɊւ��ē`������L���Ȉ�b�Ƃ��āA���܂�Ă����Ɂu�B��Ƒ��v�̕\���������Ƃ��A�l�̖傩��o�āA�V�l�A�a�l�A���ҁA�o�Ǝ҂�ڂɂ����Ƃ������b�Ȃǂ́A�p�[����̌o�T�ɂ܂ŗR���������̂ڂ�ƁA�����ߋ��ɐ��܂ꂽ�ʂ̂��ꂩ�̘b�Ƃ����̍ق������āA�S�[�^�}���g���b�����Ƃ���邱�Ƃɍs�������B�����̒j�̓���Ƃ��������Ƃ��܂ގO�\�Ƃ��������Ƃ��A�S�[�^�}���g���咣�������ƂƂ����B�ق��Ɏ����̌��̂悳�A�ߋ��ɂ�������ʂȒB������������b�������B�p�[����̌o�T�ł́A���ׂăS�[�^�}���g����������ƂɂȂ��Ă���B

���������ߋ��u���̘b�̂ق��ɁA���肩�����b��ɂ����̂��A�Əo���Ă���C�s���o�āA�E�����F���̒n�Ō���I�ȑ̌������A���ꂪ���ɂ̉���A�I���_�ł���Ɗm�M�����Ƃ����b�ƁA���ꂩ��u���t�}�m���V�n�ɗ��܂�ċ�����������Ƃɂ��A���ꂩ��܂��A���čs�������ɂ��Ă����ܐl�̏C�s�Ғ��Ԃƍĉ�A�ނ�ɋ�����������Ƃ����A���Ȃ��݂̃X�g�[���[�ł���B���̂Ƃ����Ԃ�O�\�܍��炢�������ƌ�����B���Ȃ�L���x������Ă�����ɂ��A�����ܐl�̏C�s�҂́A�V���J�������������e���Əo�������q��ǂ킹��̂ɔh�������҂����̂悤�ł���B

���ꂩ��S�[�^�}�́A�̂���̂�������ɏ]���āA�}�K�^���̃r���r�T�[�����ق������ɂ��ی�̂��ƁA�����̓_�Łu���ҁv�ɂ��Ȃ���������������ƂŁA��������߁A����ȑm�c���`������悤�ɂȂ����ƌ�����B�p�[����̌o�T�ɂ́A�m�c�̓����⑼�h�Ƃ̊W�ŋN�������܂��܂Ȃ��Ƃɂ��Ă̌��y������B�Ƃ͂����A��������ȒP�ȋL�q�����ŁA�S�[�^�}���g�̌�����p���A����ɑS�̂Ƃ��Ă̓������ǂ߂Ȃ��B���ԂɊւ���L�q���قڊ��S�ɔr������Ă���B���ꂪ�ˑR�Ɉ�]���āA���U�̍Ō�̈�N�Ɋւ��ẮA���Ȃ肭�킵���L�^������B�p�[����̌o�T�ł͒���16�w��ʟ��όo�x�Ɏ��߂�ꂽ���̓��e�́A�e�ՂȂ�ʏ��q���܂݁A�ǂ�قǐ����ȕ����ł����ǂ݉����邩�ŁA�S�[�^�}�̐��U�̑S�̑��ɂǂ�قǔ��邱�Ƃ��ł��邩�����܂�B

���̐l���̎����ɔ���ɂ́A�p�[����̌o�T�ɂ܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ǂ����Ă��K�v�ł���B���̍\���͎��̂悤�ɂȂ��Ă���A�{���̎��M�ɂ������ẮA�v���ɂ����ăp�[����̒P����m�F���A�ŋ߃E�F�u��œǂ߂�悤�ɂȂ������̍����p����g�p���A�����E�����̑S�o�T�Ƒ������̂قƂ�ǂ��܂ށA�c��ȗʂ̌o�T���Q�l�ɂ����B

�����iDN�j�F���҂̌o�T�W�̂��Ƃł���B�S�O�\�l�ҁB

�����iMN�j�F���҂̌o�T�W�̂��Ƃł���B�S�S�\��ҁB

�������iSN�j�F�V�l�����Ƃ����b�A���������Ƃ����b�A�o�����������Ƃ����b�A��u(�т�)�����Ƃ����b�Ȃǂ��܂Ƃ߂����ҁiI�j�A���N�E�����Ɋւ��闝�_����݂̘b���܂Ƃ߂����ҁiII�j�A���](������)�Ɋւ��闝�_����݂̘b���܂Ƃ߂���O�ҁiIII�j�A�Z��(�낭����)�Ɋւ��闝�_����݂̘b���܂Ƃ߂���l�ҁiIV�j�A�����̎�����������ܕҁiV�j����Ȃ�B���_���������ӏ��́A�T�[���v�b�^�i�ɗ����j�̌������������ӏ��������B

���x���iAN�j�F���ɂ��Ȃ�ŕ��ނ��Ėc��ȓ��e�����߂����b�E���b�W�ł���B

�����F�w�_���}�p�_�x��w�X�b�^�j�p�[�^�x�ȂǗv��E�����ł̌o�T�̂ق��A�傾������u�����̏q�������߂��o�T�A�w�~�����_���̖₢�x�ȂǁA�u�b�_����̑m�c���u�����̂܂�邱�Ƃ��������������܂܂��B

���ʓ��ɏ������ꂽ�p������́A�E�F�u��ł̉p��̌����ɗ��p�ł���B���Ƃ���"DN1, Pali"���L�[���[�h�Ɍ������邱�ƂŁA����1�ɑ�������o�T�̉p��ł���������B�p��ł�ǂޏꍇ�ɂ́A�u��Ffeeling�v�A�u�z�Fperceptions�v�A�u�s�Fformations�v�A�u���Fconsciousness�v�A�ȂǁA�w�i�I�Ȓm�����Ȃ��ƍŏ����猈��I�Ȍ���ɂȂ���|���̊��K�ɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�p�P��Ƃ��Ă̂ӂ��̈Ӗ��ʼn��߂�����A�傫�ȊԈႢ�ł���B�Ȃ��A�{���ł́A�d�q���ЂƂ��ăt�H���g�̌݊������m�ۂ��邽�߁A�p�[����̒P��̕\�L�ɂ����Ĕ���������킷����L���͖{�����ŏȗ����Ă���B

�{���̊����t�^�Ƃ��āA�p�[����̌o�T�̂Ȃ�����A��v�ȃg�s�b�N���J�o�[����ܕт�I�яo���A���{�������߂Ă���B�p�[����̌o�T�̏]���̓��{���̑����́A���K�I�Șg�g�݂̂Ȃ��ł̖|��A����̉e���A����Ɍ���Z���X�̈�������A�قƂ�Ǔǂނ̂����߂��Ȃ��悤�Ȏd�オ��ƂȂ��Ă���B���݃E�F�u��Ō��J����Ă��鎿�̍����p��̒҂́A��Ƃ��Ĉ�㎵�Z�N��ȍ~�Ɍl�I�ȒT���S���瓌�m��K��A�X�������J�ȂǂŒ����ɂ킽��w�l�����ł���B

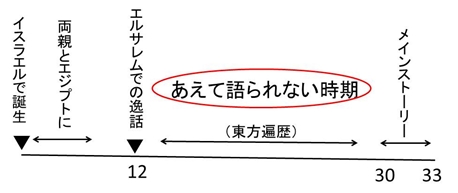

�}4�@�C�G�X�̐��U�ɂ����邠���Č���Ȃ�����

�S�[�^�}���t����̏I�Ղ���̎��N�قǂ̑̌������ɂ̂��̂ƌ��Ȃ��āA���邢�͎咣���ăf�r���[�����̂ɑ��A�C�G�X�̃��C���X�g�[���[�͐��U�̍Ō�̎O�N�Ԃł���B�a���ɂ܂�錾���`�����r���𗁂т邪�A���ꂩ���Ƃ̓G�W�v�g�ɓ��ꂽ�Ƃ������ƂŁA�������̂悤�ɔN�\�ɂ��Ă݂�ƁA�C�G�X���C�X���G���ʼn߂������Ǝv������Ԃ͂��Ȃ�Z���B���_�����Ƃ̊ւ��Ƃ����ϓ_���炾�����̐l�̐��U�Ƌ����𑨂���̂́A�����炭���삪�������邾�낤�B

�w���J�ɂ�镟�����x�̂Ȃ��ɁA�C�G�X���\��̂Ƃ��̃G���T�����ł̈�b�����߂��Ă���B�C�G�X�����Z�t�^�}���A�̑O����p������܂��A��l�͒T��������������A�u��̎��@�v�Ő搶����ɓ��_������A���������肵�Ă���C�G�X��������B�ǂ����Ă���ȂƂ���ɂ���A�S�z�������ƌ����A�������u������v�̂Ƃ���łȂɂ������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�Ŏv������Ȃ������̂��ƁA�����������Ƃ����b�ł���B����Ȏq�������̂ł���B����Ȏq���₪�ăL�����o���ɂ��Ă����Ȃǂ��āA�C���h������܂ōs���Ă��܂�Ȃ��ق������������B�����������ƃC�X���G���ɂ����Ƃ���Ȃ�A�����Ɩ����N�����A�b��ɂȂ��Ă����͂��ł���B

�i�x���[�o�u�j

�u���āA�s�_���Ȃ�́t�ł����܂��C�G�X�E�L���X�g�ɂ��Ă̂�����ׂ�́A�����łƂ肠�����ł���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ������A����ł��킪����A�f���J���^�X�̂킪�Ƃɖ߂�����A���Ɏ��Ԃ�����Ƃ������͂�����āA���̂����ɂ��Ă̂��킵���b���Ō�܂ł���悤�Ɏ��Ɍ����Ȃ����B

�s�_���Ȃ�́t�ł����܂����̂������f���n���̎O�]�̐������Ƃ��Ă̘f���I�g�̂ɕ�܂�Ă��܂��̂��C�ɓ��肽���̊Ԃɐ��܂�Ă���̕���c�c�܂肱�̂��������̘f���̂��܂��܂Ȗ����̊Ԃłǂ̂悤�ɐ��������A�����Ăǂ̂悤�Ȓɂ܂����`�ł��̐��U������̂��A�ȂǂƂ������ƂɊւ��镨��́A�����́s�����t��p���邱�Ƃł��̘f���ɐ��܂�邨�����ȎO�]�̐����������m�l�Ԃ����n�̐��_�̊��������ȓ_�Ɏ���܂ł��ׂė����������Ɗ���Ă��邨�܂��ɂƂ��āA���̂����Ȃ������[�����̂ł���ɈႢ�Ȃ����炾�B�Ȃ��ł��Ƃт��肨�����낭�A���܂��ɂƂ��Ă��߂ɂȂ�Ǝv����̂́A�s�_���Ȃ�́t�ł���C�G�X�E�L���X�g�̐��U�̂����A�ނ�̘f���̎��Ԃɂ��Ă��̂������\��ɂȂ��Ă����\���ɂȂ�܂ł̎����Ɋւ��镨��ł���v

�{���̊����t�^�ɁA�C�G�X�̐��U�̂��̒m��ꂴ�鎞���Ɋւ��ă`�x�b�g�Ɏc���ꂽ�`�������j�R���C�E�m�g���B�b�`�w�C�G�X�E�L���X�g�̒m��ꂴ�鐶�U�x�i�ꔪ��l�N�j�̂����`�����̂��̂����^���������̑S������߂��B���̈ꕔ���ȉ��Ɉ��p����B�����Ō��y�����C�b�T�́A���m�ɂ�����C�G�X�̌Ăі��ł���B

�i�܁j

1. �\�l�ɂ��āA�Ⴋ�C�b�T�A�j�����ꂵ�҂́A�V���h�D�̂����瑤�m�����n�ɂ���Ă��āA�_�Ɉ����ꂽ�n�ŁA�A�[���A�̖��̊Ԃŕ�炵���B

2. ���̋��Q���ׂ���҂̉\�͖k�V���h�D��тɍL�܂�A�܂̗͂����n�m�p���W���u�n�ƃ��[�W�v�[�g�̍��ւƔނ�����Ă���ƁA�W���C���̐_��M����҂����m�W���C�i���k�H�n�����������̊Ԃɗ��܂邱�Ƃ�ނɋ��߂��B

3. �������ނ͖��ς̂Ȃ��ɂ���W���C���̐��q�҂�̂��Ƃ�����A�I���V�X�m�I���b�T�n�̒n�̃W���K���i�[�g��K�ꂽ�B���B���[�T�E�N���V���i�m���F�[�_�̕Ҏҁn�̈�D�����u���ꂽ�ꏊ�ł���A�u���t�}���_���������ނ����Ō}�����ꂽ�B

4. �ނ�͔ނɁA���F�[�_��ǂ�ŗ������邱�ƁA�F��������đ̂̕a���������ƁA���T�ɂ��ču�߂��邱�ƁA�l���爫�����~�]��ǂ��o���A�ӂ����ѐ_�̎��p�ƌĂ��ɂӂ��킵���p�ɖ߂����Ƃ��������B

5. �W���K���i�[�g�A���[�W���O���n�m���ɏ�n�A�x�i���X�m���@���i�V�n�Ȃǂ̐��n�Ŕނ͘Z�N���߂������B���O�͔ނ��������B�ނ̓��@�C�V���m�����K���n��X�[�h���m���w�K���n�̐l�X�̊Ԃʼn��₩�ɕ�炵�A���T�ɂ��Ĕނ�ɍu�߂�������ł���B

6. �����A�o�������m�_���^�m���K���n�ƃN�V���g�����m�����^�x�z�K���n�̎҂����́A�����̓u���t�}�_�̕��Ƒ����琶�����҂ǂ��ł��邩��A�����̎҂̂��Ɋ�邱�Ƃ̓u���t�}�_�ɂ���ċւ����Ă���Ɣނɍ������B

17. �܂��A���@�C�V���̓��F�[�_�̘N�ǂ����Œ������Ƃ݂̂�������A���ꂪ�������̂��Փ��݂̂ł���ƁA�ނɍ������B

8. �܂��A�X�[�h���̓��F�[�_�̘N�ǂ����Ƃ��A���F�[�_��ڂɂ��邱�Ƃ�������Ă��Ȃ��A�ނ�̓o�������A�N�V���g�����A�����ă��@�C�V���ɂ��A���ʂ܂œz��Ƃ��Ďd����悤�ɒ�߂��Ă��邩��ł���ƁA�ނɍ������B

9. �u�ނ�͎���ł���ƁA���̉����Ȑg����������������v�ƁA�u���t�}�_��M��҂����͌������B�u������A���̂悤�Ȏ҂����͎̂Ēu���A�����Ƌ��ɐ_�X��q���邪�悢�B�Ȃ�������ɂ���Ȃ�A���܂��͐_�X�̓{������ƂɂȂ낤�v

10. �����A�C�b�T�͂����������������A�X�[�h���Ƌ��ɂ����āA�o�������ƃN�V���g�����̈ӂɔ����A������������Ƃ���߂Ȃ������B

�I���V�X�m�I���b�T�n�̃W���K���i�[�g�Ƃ́A�M�k�������Ԃ��ēV������ɂ��鋐��ȎR�ԂŗL���ȃW���K�m�[�g���@�̂��ƂŁA�C���h�����A�J���J�b�^�̓���Ɉʒu����v�[���[�ɂ���B���@���痣�ꂽ�C�݉����ɂ͍��u�����сA�����͍��u�̈ړ��ƂƂ��ɁA�������ɖ��܂����肵�Ă���B����ȂƂ���ɋ�������Ȃ�X�[�h���̏W��������A���͈�㔪��N�̉āA�җ�ȃn���P�[�������X�ƏP���Ȃ��A���T�Ԃ������ʼn߂������B���̂�����ɂ́A�������̃Q�X�g�n�E�X�����ɖ�����c�Ƃ��Ă��āA�����͂��낢��ȂƂ���Ŏp������ꂽOsho�̃T�j���V�����܂ގ�Ƃ��Ē����̑؍ݎ҂��A�����Ƃ̊Ԃň��̊W�����тA�������Ă����B�����A�����ނ���C�b�T�ɂ܂�邱�̂悤�Șb��m��Ȃ��������A����ł������炭�A�����̂���̂��̋L�����A�����ɂ��̂悤�ȃR�~���j�e�B�ݏo�����̂��낤�B�����̓��C�t�K�[�h�̖����ʂ����āA����������ꂽ�Ƃ����b���悭�������B��������A���`���[���E�����{�[�Ɏ��߂���Ă������́A�C�l�ŗ��̋�����グ�āA�w�O���W�F�t���_�F�O�m�[�V�X�x�Ɍl�I�ȑS������߂������{�[�̎��w���l�x�iGenie�j���v�����B�������ꏊ�Ő������l�Ɏv�������������ƂɂȂ�B

�A���~�ɁA����߂��ĂɉƂ��J���������ނ́A�e���݂��B���݂��B���ݕ��ƐH�ו��𐴂߂��ށB�ڂ낢�䂭�y�n�y�n�̖��͂ł�����A�Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʋx���̊Ô����ł�����ށB�����͕��{)�ƌ���̂Ȃ��ɂ������݁A����̊����͂��߂��Ȃ��A�ނ̂��̂ł���e���݂Ɩ����A�͂ƈ����A���̋��ʂ�߂��Ă����̂�����B

�`���ɂ��ƁA�v�[���[�ɑ؍݂��邤���A�C�b�T�͓y�n�̐��E�҂��獦�݂��悤�ɂȂ�A�E�����̂�����邽�߁A���𗣂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�C���h�͏@���I�Ɋ��e�ȂƂ���ŁA�������C�G�X���C���h�ɐ��܂�Ă�����A�ނ͐��҂Ƃ��Đ��߂��邱�Ƃ͂����Ă��A�E����邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�Ƃ����A��Ƃ��ăC���h�l���咣�������邱�Ƃ́A�������Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B����Ȃ�ǂ����ăS�[�^�}�́A�ꌩ���ĂȂ�̖����Ȃ��A�����ɔ��\�̐��U���I����ꂽ�̂��A�Ɩ₤�ׂ��ł���B���������āA�Ȃ�̖����Ȃ��A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������H�@���������āA�����ɔ��\�܂ŁA�Ƃ����킯�ł��Ȃ������H�@�S�[�^�}�ɂ�����u�����Č���Ȃ������v�ɊW�����₢�����ł���B

���̌�A�C�b�T�́A��̈��p�ɂ����y���ꂽ���[�W���O���n�ق��A�S�[�^�}�ɂ��Ȃꏊ��K��A�ܐ��I�O�ɂ����ꂽ�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�Ȃ�l�����c�������̂�m�낤�Ƃ����B�����Ă���ɁA�q�}�����̂ق��ւƌ������A�J�V�~�[����K�ꂽ�Ƒz�������B�C�b�T�͂��̂Ƃ���\���ˏ�ł̎����܂ʂ���A���𐁂��Ԃ�����A�Ђ����ɃJ�V�~�[���ւƖ߂�A�]���𑗂����Ƃ����A�ʂ̓`��������B�O���W�F�t�́w�x���[�o�u�x�̂Ȃ��ł̓C�G�X�̎��Ƃ��̂�����u�����v�ɂ��ĕʂ̌��������Ă��邪�A�O���W�F�t���g�̉��x�ɂ��킽��m���̏�Ԃ���̐��҂́A������̓`���ɂ�������x�̐^������^���Ă���悤�Ɏv����B

�S�[�^�}�ƃC�G�X���u�Ă�ܐ��I�̍Ό��ɂ��Ă��A�v����������ׂ��ł���B�S�[�^�}�̎���A�S�[�^�}�ɗR������Ƃ���鋳���́A�A���N�T���_�[�i�I���O�O�ܘZ�N�`�O��O�N�j�̓����ƃA�V���J���i�I���O�O�Z�l�N�`��O��N�j�̓����Ȃǂɂ���āA�L�������ɓ`����ꂽ�B�C�G�X�̎���ɂ͂����A�G�W�v�g�Ƃ��̐����ɂ��`����Ă����͂��ł���B�C���h�k�������猻�݂̃A�t�K�j�X�^���ɂ����Ă̒n���ł́A�A���N�T���_�[�����n�Ɏc�����R�����甭�������M���V���n�̉����ɂ��x�z�������Ă����B�S�[�^�}�ɗR������Ƃ���鋳���̉e���͂����ɂ��`���A�w�~�����_���̖₢�x�Œm����~�����_�i���i���h���X���j�̎����i�I���O��܁Z�N���`�I���O��O�Z�N���j���o�āA���������̏o���������K���_�[���I�ȓW�J���������B

�Ƃ͂����A�������čL�܂��Ă����������̒��g�ɂ��ẮA��������Ȃ��\������B���̉\���~�߂悤�Ƃ��Ă������čL�߂Ă��܂��Ă���悤�Ɍ�����̂��w�~�����_���̖₢�x�ł���B�~�����_���́A���҂����̋����ɊS�������錩���̍������҂ł���A�C���h�̃o��������C�s�҂Ɩⓚ���d�˂������������ɖ������Ȃ������B�u�C���h�͂Ȃ�Ƌ���ۂȂƂ��납�B�����ɂ̓J�X�����Ȃ��̂��v�Ƃ����A�̂��ɓ������M���V���̌��������O���W�F�t���B�����̂Ɠ������_�ɒB�����ƁA�`������B

�~�����_���̂��̍l�������߂�����ׂ��A�i�[�K�Z�[�i�Ƃ�����u���S�[�^�}�ɗR������Ƃ���鋳�����߂���~�����_������̋^��ɓ�����Ƃ����̂��A�w�~�����_���̖₢�x�̋ł���B�S�[�^�}�ɗR������Ƃ���鋳���̂��������A���ꂪ�����邠���炳�܂Ȗ����ɂ��āA�~�����_���̎���́A�l���ӂ��ɕςƎv�����Ƃ��悭�����Ă���B�i�[�K�Z�[�i�͋��ȏ����瓐���̂悤�ȋc�_�������Ă����ɓ����Ă����B

�ꔪ��l�N�Ɂw�C�G�X�E�L���X�g�̒m��ꂴ�鐶�U�x�\�����j�R���C�E�m�g���B�b�`�́A�O���W�F�t�ɂ��旧���ē����ւƗ����������V�A�̗��s�ƁE�T���҂ł���B�m�g���B�b�`�́A�I�y�푈�i�ꔪ�����N�`�ꔪ�����N�j�̏I���ƂƂ��ɃR�[�J�T�X���瓌�ւƌ��������B�����A�W�A�ƃy���V�����o�āA�ꔪ�����N�Ɍ��݂̃p�L�X�^���ɓ���A�V�[�N���̉������@�Œm����A�����c�@�[�����o�āA�J�V�~�[�����烉�_�b�N�ւƓ������B�y���V���ȍ~�́A���ɂƂ��ē���ݐ[�����[�g�ł���A���߂Ă��̍ŏ��̕��������ǂ����̂́A�C�����ƃA�t�K�j�X�^���Ɋv���Ɛ푈���N����O�̈�㎵���N�̂��Ƃ������B���̂Ƃ����͏\���A�C�G�X�������𓌂Ɍ��������͕̂���ɂ��Ə\�l�̂Ƃ��������B�����ߋ��̂��Ƃɂ܂��L���������āA���ꂪ�Ƃ��ɉ^�������E������قǂ̗͂������āA�l��W�c�����B���̎��o��ттĉߋ��Ɏn�܂����ǂ����߂́A�����琶�ցA�����疽�ցA�ЂƂ�̌l����ʂ̌l�ւƁA������z���Ĉ����p���ꂤ����̂ł���B���オ����Ă��A�̂�����Ă��A�����ЂƂ̍��ɔ�����ǂ����߂ł���B���̂Ƃ����͂ЂƂ�ł͂Ȃ������B�����A���������̎�҂��A�����炭�������̂ɓ�������A�����瓌�ւƌ��������̓��̏��i��ł����B

�m�g���B�b�`�̓`�x�b�g�ŃC�b�T�^�C�G�X�Ɋւ���`�������ɂ����B����ɂ��ƁA���ė��̂ǂ�ȃ_���C���}�����C�������������B�����������Ă��āA�����ւƋ����Ă��������̕��́A�ӂߋ���ĎE���ꂽ���A���̕������������̌��������Ă������������Ȃ̂��B

�O���W�F�t�́w�x���[�o�u�����Ɍ��������x�̂Ȃ��Łu�����}�v�Ƃ����m��ꂴ��l�����`�x�b�g�ɓ`�����̋����̑n�n�҂Ƃ��Ă���B�����Ă̂��ɁA�w�x���[�o�u�x�ɂ��Ȃ݁A���n���b�h�A�u�b�_�A���}�A�L���X�g�����グ�����[�������c�̂Ȃ��A���̏�ʂł̓u�b�_���Ȃ����������œo�ꂷ�郉�}�ɑ��̏�ʂł̓L���X�g���Ȃ����������œo�ꂳ���邱�Ƃ������āA�m�g���B�b�`�����邱�̓`����F�߂Ă���B

�i�m�g���B�b�`�j

������A���[�g��̑m�@�ɗ���������Ƃ��A�C�G�X�E�L���X�g�̐��U�Ɠ��m�̍��X�ł̔ނ̑؍݂Ɋւ���Â��L�^�����T�̏��ɂɕۑ�����Ă��āA�ꕔ�̑傫�ȑm�@�ɂ͂�����`�x�b�g��ɖ��Â��ʖ{������Ƃ����b��m�@�����畷�����B

���̌�A�m�g���B�b�`�́A���n���ĕ������A����܂ł̊��Ԃ��փ~�X�̑m�@�ʼn߂������B���̂Ƃ��ނ́A�b�ɕ����Ă������̎ʖ{�����邱�Ƃ�������A���s�̒ʖ�ɏ������Ă����ǂ݉����A�L�^�Ɏ��߂��B

�m�g���B�b�`�������Ŕ��\�����ʖ{�̓��e�́A�w�E�ł́u�U���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�̂��Ƀi�`�X�ɉe�����y�ڂ����A�[���A�w���̌��c�Ƃ��Ă��m����h�C�c�l�ŃC�M���X�ɋA�����A�w�_���}�p�_�x���͂��߂Ƃ��镧�T�𐼗m�ɏЉ������w�E���m�_�b�w�̑�䏊�}�b�N�X�E�~�����[���A���̘b�ɔ������A�m�g���B�b�`���b���ł��������Ă��邩�A�m�@�̃��}�����̈��ӂ����Ɉ��������������̂ǂ��炩���Ǝ咣�����B�~�����[�͂փ~�X�m�@���Ɏ莆�Ŗ₢���킹�A�m�@���̓m�g���B�b�`�̘b��ے肵���B�����ăA�O����w�ŗ��j��������C�M���X�l�̋����W�F�[���X�E�A�[�`�J���h�E�_�O���X���փ~�X�m�@��K��A�m�@���Ɩʒk�����B���̂Ƃ����m�@���̓m�g���B�b�`�̘b��ے肵���Ƃ����B

����Ńm�g���B�b�`�͖ʖڂ����������A����ɑ��A�C���h���x�z���ă`�x�b�g�ɂ����L�����Ƃ��Ă����C�M���X�̒����c���m�@�ɂ���Ă���悤�Ȏ��Ԃ������ׂ��A�^�����B�������̂ł���Ƃ�������������B

���[�}�N���V���i�̒���q�̂ЂƂ�A�X���~�E�A�x�_�i���_�́A�~�����[�̓����ŁA�ŏ��̓m�g�r�b�`�̘b���^���Ă������A�����N�ɂփ~�X�m�@��K��A�������Ƀm�g�r�b�`�͈ꂩ�����ɂ킽�肻���ɑ؍݂����Ƃ������Ƃ��o���A�ʖ{�̎��݂��m�F�����Ƃ����B�����āA����Z�N���ՁA���V�A�̉�ƁE�w�ҁE�T���Ƃł���j�R���C�E�����[���t���`�x�b�g�𗷂��A�C�G�X�^�C�b�T�Ɋւ���`�����W�߂�ƂƂ��ɁA����܂��͗ގ��̎ʖ{�̎��݂��m�F�����Ƃ����B�����āA���O��N�A���ۓI�ȍؐH��`�^���̐��i�҂ł���O�����A�E�K�X�N�Ƃ��̗F�l�Ń����e�b�\�[������@�̐��i�҂ł���G���U�x�X�E�K�X�p�����������w�Ԃׂ��`�x�b�g��K�ꂽ�ہA�փ~�X�m�@�Ŋ��}��������A�m�@�̐}���ْ�����A�u���Ȃ��������炤�C�G�X�Ɋւ��邱�Ƃ������ɋL����Ă���v�Ƃ������t�ƂƂ��ɁA�ʖ{��������ꂽ�Ƃ����B

�O���W�F�t�̐��U�Ƃ̊W�ŕ����яオ�����A�l�ނ̐��_�j��ɖ��O������l�̐l���̂��ꂼ��ɂ��āA���̐��U�̒m��ꂴ�镔���A�m��ꂴ�鑤�ʂ�b��ɂ��Ă����B�����̕����Ɍ��������邱�ƂŁA���̓�l�̐l���̃G�j�A�O�A����ł̌����̈Ӗ�����Ƃ���̂��̂��A�������Ɍ����Ă���B���̓�l���ׂ�ƁA���̒m��ꂴ��p��m��̂�������������̂́A���|�I�ɃS�[�^�}�̂ق��ł���B���̐l�̎����͓�d�O�d�ɉB����Ă���B

�����A�S�[�^�}�ɂ��Ēm��ׂ����Ƃ�m��Ȃ����Ƃɂ́A�����ȕ����ŃC�G�X�𗝉����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����Ȃ��ɂ́A�������߂Ƃ��A�߂Ƃ������Ă��A���̂��Ƃ��킩��Ȃ��B�n�����҂��K���ł���H�@�_�a�Ȏ҂͍K���ł���H�@�����������̘b�����Ă���̂��H�@�S�[�^�}�̋����Ƃ��ꂪ�w�������ߋ��̑傫���Ƃ̑Δ�������Ă����A�����̌��t�𐳓��ȕ����Ŏ~�߂邱�Ƃ��ł���B

���̓�l�̌������ǂ̂悤�ɂ�����邩�̗��������B�C�G�X�̓��m���̘b�Ƃ̊W�ŁA�C�G�X�̓u�b�_�̎��߂̋����𐼂ɓ`�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������z���悭�����B����Ȃ��Ƃ����肦�邾�낤���H�@�����݂Ƃ������Ƃ̗����A����ƌ��ѕt�����S�̎p���ɂ�������l�̊Ԃ̈Ⴂ�͑傫���B

�i�u�b�_�`�p�[����o�T�E������V.46.54�j

�u�����݂���āA�S������ɓ����B����͂����ɂ��Ĉׂ����邩�H�@�m�c�c�n�@������������������A�w�����܂����炴����̂̂Ȃ��ɂ����āA���̂Ȃ��ɂ����܂������̂�F�߂A���͐����悤�x�Ǝv���A���̂悤�ɂ����܂������̂�F�߂Đ�����Ƃ悢�B������������������A�w�����܂������̂̂Ȃ��ɂ����āA���̂Ȃ��ɂ����܂����炴����̂�F�߂A���͐����悤�x�Ǝv���A���̂悤�ɂ����܂����炴����̂�F�߂Đ�����Ƃ悢�v

�Ȃ�Ƃ����ς�ȁA�u�O�̖@���v��m�����l�̐S�̎p���A�F��ł���B�݂�����̈ӂ������Ĉێ�����Ƃ���̂��̐S�̎p�����A�u�b�_�ɂ����ẮA�����݂̌��ł���A���̔閧��m�����l���A������ň�l�A������ň�l�Ƃ����悤�ɂ�����A�e�����e���̎��ӂɂ�����L���邱�ƂŁA���̏�́A�Ђ��Ă͐��E�S�̂̋�C��ϗe�ɓ����B

�i�u�b�_�`�p�[����o�T�E����7�w�z�g�o�x�j

�u�����݂̐S�������đ��̕��p���[�����c�c���̕��p���c�c��O�̕��p���c�c��l�̕��p���B�㉺�O�㍶�E�A�������Ԃ��[�����B������҂����g�Ɠ����悤�Ɍ��Ă�������̂��B�����݂̐S�������āA�L���ɁA�C�����A�ʂ�m��Ȃ��҂Ƃ��āA�G�ӂȂ��A���ӂȂ��A�S�F�����[�����Ă����v

���̘b�̂Ȃ��ŁA�S�[�^�}�͂�����ƌ��Ȃ��A���̂悤�Ɏ��g����߁A���E����߂邱�ƂŁA��u�͎{������ɂӂ��킵���g�ƂȂ�Ɛ������B�^���Ȃ����Ȃ��b�ł�B�����郍���_�����O�̌��c�ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�O���W�F�t�̋��������[�O�����c�̂����A�O���[�v�ł�����̂̂Ȃ��ɂ́A���̂悤�Ȉӎ��̂��肩����_�������̂������B��C�̕ϗe�������Đ��Ȃ������o�����Ƃɑ�������B�l�ɂ͂����������Ƃ��\�ł��邱�Ƃ͒m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ͂����A����ȁu���y���݁v��Nj�����O���[�v���A����Ȏ���������t�������Ďx���Ă��������A�R�X�`���[�������낦����A�ꏊ���ێ������肷�邽�߂ɁA�������ɂ͎x�����K�v�Ȃ̂ł��A�Ƃ����悤�Ȑ�`���n�߂���c�c�Ƃ����̂́A���ۂɂ���ȃO���[�v������̂����c�c�����v���ɂ́A����ȃO���[�v�͂����I���ł���B���̂悤�ȌX���̓G�S�C�Y���Ƌ߂��Ƃ���ɂ���B

�����������Ƃ���낵�����A�A�[���A�̋C�������ł͂����������Ƃ�����Ɂu���܂����ł̂��y���݁v�msukhavihara�F�y���n�ƌĂԁB������Ɏ��g�ނ̂́A����Ƃ͕ʂɐl������ׂ����Ƃł���A�Ƃ����Ӗ������߂āA�ӔN�̃S�[�^�}�����̂悤�ɍ������Ƃ���鑊��́A��u�ł͂Ȃ��B���ʂɗp�ӂ����u�u�^�̂��������v���ӂ�܂��A����������ăS�[�^�}���Ō�ւƓ��������Ƃœ��ʂȖ������ʂ������Ƃ����A�b�艮�̎q�A�`�����_�ł���B

�����݂̐S�Ƃ������Ƃɂ��Č����Ȃ�A�C�G�X�^�C�b�T�ɂ����邻�̂��肩���́A������ۂ�����ԂŐS�ɐ������C�����^����Ƃ����p���A�O���ɔ�������̂������ɍ�p���邱�Ƃ��������ċ����Ȃ��Ƃ����p���Ƃ́A�����炩�Ɉ�����Ƃ��낪����B���̂悤�Ȏp�����u�b�_�̎p���ł���ƒm���āA����Ȃ킯�Ȃ��ƁA�����Ȃ�A����͂����A�C�G�X�^�C�b�T�����܂ꂽ��̎���A�I����̎���̏펯�������ĕ��������Ă���B�u�b�_�͂���ɐ旧����̐l�ł���B�O������̗U���������Ă����Ȃ�v���������ɐ����邱�Ƃ������Ȃ��c�c�A�[���A�̓]�։��̌n���ɑ�����҂Ƃ��ď��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��p���ł���B

�i�u�b�_�`�p�[����o�T�E����21�w���g�o�x�j

�u�ڂ̑O�Ŕ�u��(�т���)���P���A����ꂽ��A�_���őł��ꂽ��A�n���Ŏh���ꂽ�肷��B����Ȃ��Ƃ������Ă��A�ƏZ��(���낤��)���Ȃ���A�S��������A���ꂱ��v�����肷��ȁB�w�����̐S�͓����Ȃ��x�ƔO���Ă���v

���{�Ō����Ȃ�ω��ɑ�������A���@���[�L�e�[�V�����@���̃`�x�b�g�ɂ����邠���ꂪ�A���̂悤�ȋ����̉����ɂ���Ƃ͎v���Ȃ��B��������C�G�X�^�C�b�T�v�킹��B

�\���̉E���ɔz�����G�́A�j�R���C�E�����[���t�����O��N�ɕ`�������̂ŁA���̏͂Ŏ��グ����l�̗��j��̐l���̃G�j�A�O������ł̌��������`�[�t�Ƃ��Ă���B���̊G�����Ƃ���̈Ӗ������́A�{����ǂݐi�߂邤���ɁA�������������炩�ɂȂ�͂��ł���B���̎��_������j��U��Ԃ�Ƃ��A�����Ă�����̂͑傫���B

����ܔN���납��̃��V�A�ł̏����̊����ɂ�����O���W�F�t�ƃu�b�_�̏d�Ȃ�ɂ��ẮA���̂��납�����l�N���������Ɏ���܂ł̃O���W�F�t�̐��U�̋O�Ղ��������㑱�̕����̏͂Ŏ��グ��B

���̏͂ł͂���ɐ旧���A�O���W�F�t�����̌ォ�玷�M���n�߂��w�x���[�o�u�����Ɍ��������x�ł́A�u�b�_����т���Ɍ��ѕt�������̈����ɖڂ�������B����l�N�����������@�ɂ��āA�O���W�F�t�̐��U����͎p�����������̂悤�Ɍ�����u�b�_�̉e�́A�܂������p���������̂ł͂Ȃ��A�x���[�o�u�̐��E�ɓ��荞��ł����̂ł���B

���̏��������̂����ꂼ��O�ǂނ悤�ɁB

���ڂɂ͏��Ȃ��Ƃ��A���Ȃ��������錻��I�ȏ�����V����ǂނƂ��ɋ@�B�I�ɂ��Ă���悤�Ȃ�肩���œǂ݂Ȃ����B

���ڂɂ́A�܂�ŒN���ɕ������Ă��邩�̂悤�ɁB

�����āA�O��ڂɂȂ��Ă���A�������������̂̐^�������߂悤�Ɠw�͂��Ȃ����B

���̌�ɂ����Ă̂݁A���Ȃ��́A�������������̂ɑ���A���Ȃ������ɂӂ��킵���A���Ȃ����g�̂��̂ł���A�������̂Ȃ����f�����܂�邱�Ƃ����҂ł���B�܂��A��͂肻�̌�ɂ����Ă̂݁A���̊肢�͂��Ȃ����A���Ȃ��́A���Ȃ����g�̗����ɂ��A�������Ȃ��ɗp�ӂ������ʂ̉��b����ɓ���邱�Ƃ��ł���B�����āA���ꂪ���Ȃ��ɂƂ��ĉ\�ł��邱�Ƃ��A���́A�킪���݂̑S�̂������ċF����̂ł���B

���̂悤�Ȃ��Ƃɂ�����������ƂŒm����̂͂���ł��邩�H�@�S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�ł���B�Ƃ͂����A�o�T���`����Ƃ���ɂ��ƁA�S�[�^�}�Ƃ��̈ꖡ�̎҂��������ł͂Ȃ��A���̏h�G�ł���j�J���^�E�i�[�^�v�b�^�i�}�n�[���B�[���j�Ƃ��̈ꖡ�̎҂������A���̍�@����邱�Ƃɂ�������Ă���B��������A�[���A�̋C���������̌p���҂𖼏��҂Ƃ��āA���݂��̓��C�o���W�ɂ��������A�����ŃA�[���A�̖{���͉����Ƃ����ƁA����́u�O�̖@���v�ւ̐[���܂Ȃ����Ȃ̂ł���Ƃ����F�����A���h�Ƃ��L���̒�ɕێ����Ă��邱�Ƃ�����������B

�}�b�N�X�E�~�����[�̈��������A�[���A�w�����A�ŏ��̒���_�͂����ɂ������B���Ȃ킿�A�����̓����̂Ȃ��ɎO�̋ɐ��̂�����i�{�^�[�^���j������Ƃ������Ƃւ̋����������������������̉����̂̎��݂��w�������Ƃ����v���Ȃ��A���p��͂܂��������p�̂��̂ł���u�����̎O���v�Ƃ���ɕt�����镶�@�K���B���m�ɂ����Ă̓T���X�N���b�g��^�p�[����A���m�ɂ����Ă̓h�C�c��^���V�A��i�O�����ɓ]�������̂��܂߂�Ȃ烉�e���n������j�B�����̌��ꂪ�������������L���Ă��邱�Ƃ���A�����̖����̓���N��������A�[���A�w���������o���ꂽ�B�����܂ł̗���͐����ƌ�����B

�i�u�b�_�`�p�[���o�T�E�����w�_���}�p�_�x352�j

�v���f���Ǝ�������o�߁A���t�Ƃ��̈Ӗ��A�����Ƃ��̔z��̍��������߂��҂́A�[�������ɒB�����傢�Ȃ�ҁA���̑̂��Ō�̑̂ƂȂ����҂ł���B

�ȉ��̌��t���c�������C�X�E�}�[�`�́A�h�C�c�ɐ��܂�A�|�p�j���U����w���Ƃ��ăj���[���[�N�ɗ��w���Ă��������N�ɃO���W�F�t�Əo��A���ꂩ��܂��Ȃ��A�V���g�[�E�v���I�[�����l��ɓn��܂ł̎O�N�قǁA�t�����X�Ŕ鏑�Ƃ��ăO���W�F�t�̂��ƂɂƂǂ܂�A�w�x���[�o�u�x�̃h�C�c��ւ̖|����������B

�i���C�X�E�}�[�`�j

�ȉ��̌��t���c�������C�X�E�}�[�`�́A�h�C�c�ɐ��܂�A�|�p�j���U����w���Ƃ��ăj���[���[�N�ɗ��w���Ă��������N�ɃO���W�F�t�Əo��A���ꂩ��܂��Ȃ��A�V���g�[�E�v���I�[�����l��ɓn��܂ł̎O�N�قǁA�t�����X�Ŕ鏑�Ƃ��ăO���W�F�t�̂��ƂɂƂǂ܂�A�w�x���[�o�u�x�̃h�C�c��ւ̖|����������B

�}�b�N�X�E�~�����[�̖ڂ̕t���ǂ���͂悩�������A����ꂽ�m�̌n���������̂ڂ�A���̖{���ł���Ƃ���̗��������߂邱�Ƃ��A�A�[���A�����̗D�z���Ƃ����l���ւ̂�����肪�D���ł��������Ƃ���A�A�[���A�w���́A�_�q�w�������A�[���A�ӎ����g�^���ƌ��ѕt���A�i�`�X�ɉe�����y�ڂ��Ƃ����������ǂ����B

�}�b�N�X�E�~�����[�́A�w�_���}�p�_�x���͂��߂Ƃ��镧�T�̐��m�ւ̏Љ�҂ł���B�}�b�N�X�E�~�����[�́A�p�[����̌o�T�܂ł����̂ڂ�Ɩ����Ȃ��̂ƂȂ�S�[�^�}�̃A�[���A�D�z�v�z����݂����点���̂��H�@����͏W���I�Ȉӎ��̓����̂Ȃ��ŋN���邱�Ƃł��邩��A���̂Ȃ��Ō��ʂ����������ߑ压����ׂ��ł͂Ȃ����A�������Ƃ������̂��������Ƃ��āA����̓}�b�N�X�E�~�����[�ɂ����āA���̏W���I�Ȉӎ��̍�p�ɒ�R�ł��Ȃ������ƌ�����B���ꂪ������������S�[�^�}�ɂ����Ă�������������������Ȃ����ƁA���ꂪ�ǂ�ȗ��j��̎S�ЂɂȂ���A�S�[�^�}���g�������ɂ����\�����A���ꂪ�o�T�Ɏc���ꂽ�ǂ�Ȍ��t�A�ǂ�Ȍ��ӂɂ����ꂽ��������Ȃ����Ƃ����������邩�B�{���̍Ō�ł�������グ��B

�ӌ���ӎv�̕\���ɂ����ĎO�肩�����̂��S�[�^�}�₻�̎��ӂ̎҂����̍�@�������B���̏�ʂ́A�o�T�̂Ȃ��ŁA���x�����肩�����������B�O���W�F�t�ɂ����Ă���́A�Ȃɂ�����ɂ������Ă��A�Ȃɂ������ɂ������Ă��A�m���Ɂu�O�̃Z���^�[�v�������Ă�������邽�߂̎葱���ł���B

�i�O���W�F�t�j

�u���Ȃ��͏������ǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��y�[�W���Ƃɋ��Ȃ����B�����Ă܂��͓ǂ��e�ŗ������悤�Ƃ��A���̎��͐S�Ŋ����A����ɂ��̎��ɂ͐g�������Ċ����悤�Ƃ��Ȃ����B�����Ă��̂悤�Ɉꏄ������A�܂����ňӖ����l���邱�Ƃɖ߂�B�������ĎO�̃Z���^�[���g���ēǂނ��Ƃ̗��K���d�˂Ȃ����B

�ǂ�Ȗ{�ɂ�������L���ɂ��邽�߂Ɏg����ޗ�������B�ǂ�Ȗ{�ɂ����B��ʂɓǂނ��Ƃ��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ��B�ǂނ��Ƃ̎����厖�Ȃ̂��v

����ɁA�w�x���[�o�u�x�̂܂������ɑ���������͂̑薼�ł���u�v�l�̊��N�v�́A������ׂ��v���⒍�ӂ̌Ăъo�܂��ƕێ��mvitarka-vicara�n�Ƃ����S�[�^�}�E�U�E�u�b�_�̌��t���v���N��������B�ґz�ɓ���ɂ������čŏ��ɂ��ׂ����Ƃ��u�b�_�͂��̌��t�������Ă���킵���B�C�G�X�ɂ܂��L���Ɓu�O�̖@���v�ւ̌��y�������ď��q���n�܂�B

�u���Ǝq�Ɛ���̌䖼�ɂ����ăA�[�����v�B

����������ĕ��ꂪ�n�܂�B������܂��G�j�A�O�����̏�ł̌����̔��f�Ƃ��āA�u�b�_�ƃC�G�X�̊Ԃł́A�b�̎n�߂������ΏƓI�ɈقȂ�B�O���W�F�t�^�x���[�o�u�ɂ�镨��̎n�߂����̓u�b�_�ɋ߂��B

�C�G�X�̏ꍇ�c�c�Ƃ������C�G�X�̐��U������������́A���Ƃ��w���n�l�ɂ�镟�����x�̏ꍇ�A�u���߂Ɍ��t���������B���t�͐_�Ƌ��ɂ������B���t�͐_�ł������v�ƁA�����̎n���Ƃ������Ƃ���b���n�܂�A���̌シ���ɁA����҃��n�l���o�ꂵ�A�������u�������߂�v�Ƃ����b�ɂȂ�B�I�N�^�[�u�Ō����Ȃ�A�h����\�܂ł����Ă���B����ł͘b���ʂ���킯���Ȃ��A����䂦�u�߁v���u�������߁v���A�����ȕ����ŗ�������悤���Ȃ����Ƃ���A�킯�̂킩��Ȃ����ƂŐl��ӂ߁A�킯�̂킩��Ȃ����̂���l���~�����Ƃ���@�������܂ꂽ�B�I�N�^�[�u�̍Ō�̕��������`�����Ă��Ȃ����Ƃ̌��ʂł���B�r������悾���̍s���̋L�q�B����ȋ����������ĒT���͎n�܂蓾�Ȃ����Ƃ́A�ڂɌ����Ă����炩�ł���B

�u�b�_�̘b�̎n�߂����͂��̐����ł���B�����Ă��̓˂����肩�����A�Ȃ�Ƃ������܂����B�Ȃ�Ő��܂�Ă����H�@���̖₢�����������Ĉ��ʂ������̂ڂ�B�����͒P���ł���B�킯�킩��Ȃ��܂܁A����Ă��܂��āA�ł��Ă��܂��āA���̌��ʂƂ��āA���̂��ꂪ����̂��B�����������Ƃ��߂���u�b�_�̍u�߂��w�������̊������܂�Ɋւ��钷���b�x�i����15�j�Ƃ��Ċ����t�^�Ɏ��߂Ă���B

�}5�@�\�N�̍ŏ��̎l�i�K

�l�̎I�Ȑ�������Ƃ������ƂɊւ��āA�S�[�^�}�͂��̊��o�I�ȑ��ʂ����������B������n���f�B�ƌ���Ȃ�A���o�I���ʂ���������������ŁA�I�Ȑ�������Ƃ������Ƃ̐S���I�ȑ��ʂ͎��グ��悤�ł��Ă܂Ƃ��ɂ͎��グ���A���̎Љ�I�ȑ��ʂɎ����Ă͎�肠���悤�Ƃ����C�z����Ȃ��B����Ɋւ��ẮA�S�[�^�}���g������Ȃӂ��������̂��A���̂悤�ȓ`����ꂩ�������ꂴ������Ȃ������̂��H

�i�u�b�_�`�p�[����o�T�E������II.12.63�j

�u�������܂ܔ���͂��ꂽ����������B�ǂɊ�肩����ƁA�ǂɂ��钎�ɂ���Ԃ���B�Ɋ�肩����ƁA�ɂ��钎�ɂ���Ԃ���B���ɓ���ƁA�����̒��ɂ���Ԃ���B��C�ɐg�����炷�ƁA�̒��ɂ���Ԃ���v

�I�Ȑ�������̊��o�I���ʂ̉ߓx�̋����́A�I�Ȑ�������̑��̑��ʂ₻�̂����Ƒ傫�ȑS�̑�����l�̖ڂ����炷���߂ɂ��Ă���悤�ɂ�������B���̂�����A�S�[�^�}��������������̂��߂Ɏd�������Ă���̂��A�킩��Ȃ��Ȃ�Ƃ���ł���B���Ȃ肦���Ȃ����̂ł����̂��Ƃ����A�������v�����ƁA�����邱�ƁA���키���ƂɊւ��āA�l������������ɂǂ��ɂ��ł��Ȃ������A�悭����킵�Ă���B

����Ȃӂ��ɐ�������āA�����z�킳�ꂽ��A�H�ׂ�����ꂽ��A�������ꂽ�肷�邱�Ƃɑ���A�S�ʓI�ȋt�炢�B�����~�߂�s(���傤)������A�H�ׂȂ��s������A�����Ȃ�Ă܂��҂炲�߂�A�Z�b�N�X������ł�����B���O���z�̒Nj��B��������]�܂��Ɏv�����芴�����肳�����邱�Ƃ���̎��R�����B�v�����芴�����肷�邱�Ƃւ̎x�z�͂����߁A�n���̗���ɋt����āA���̏�ʂɗ����ƂɌ����Ă̓������n�܂�B���ꂪ�E�����獶��ւƌ����������ł���B�F���̎��w��˂������A�����̎�̂��̂܂���ւƒB���邱�Ƃ����߂�B����͖��_�_�ł͂Ȃ��A���w�̉F���Ƃ��̎x�z�\���A�n���̎d�g�݂��킩���������ŁA����ɋt����Ă���B

�i�u�b�_�`�p�[���o�T�E����1�w���{�@��o�x�j

�u�����̎�������̎�ƔF�߂�������B�����̎�������̎�ƔF�߁A�����̎傪����A�����͎����̎�Ɉ�܂�Ă���Ƃ��A�����͎����̎傩�番�����Đ������Ƃ��A�����̎�͂킪��Ȃ�Ƃ��v���āA�����̎�����肪������B�ǂ����Ă��H�@����Ɍ��킹��Ȃ�A�悭�킩���Ă��Ȃ����炾�v

�}6�@���w�̉F��

�x���[�o�u�ɂ��A�Ⴂ����A����ȂƂ��낪�������B���̂��߂ɁA�����̑��z�n�ɂ���Ă���͂߂ɂȂ����̂ł���B

�i�O���W�F�t�j

�͂邩�́A�x���[�o�u���܂��̋��̘f���J���^�X�ɂ�������A�ނ͂��̕��O��ĖL���ȍˊo��F�߂��A���炪�����̎�E���̌���Ȃ����́iHis Endlessness�j�����̖{���̂��Z�܂����������ɂȂ��Ă���s��̑��z�t�ithe Sun Absolute�j�ł̕����𖽂���ꂽ�B�����Ĕނ́A�s��̑��z�t�ŁA�ނɎ������̂��������̎҂����ƂƂ��ɁA���̌���Ȃ����̂̏]�҂ƂȂ����B

���̂���̂��Ƃł���B�x���[�o�u�́A�Ⴓ�䂦�ɂ܂��������́s�����t�ƁA���n���䂦�ɘA�z�̗���ɂ������������}�Ȑ��_�������āc�c�܂�܂����S�ɐӔC����N��ɒB���Ă��Ȃ��������Ƃ��ē��R�̂��ƂȂ���A�܂�����ꂽ����͂��������Ȃ����_�������āA�s���E�t�̓����̂��肩���̂Ȃ��ɔނ̊�Ɂu���s�s�v�Ɖf�鉽���̂��������������B�����Ĕނ́A��͂薢�����̐������ł��钇�Ԃ����̋��͂āA�܂������ނ̒m�������Ƃł͂Ȃ����邱�Ƃɉ�������̂������B

�x���[�o�u�̌������͋����{���������A�ނ����Ԃ����ƍs��������́A�����܂��F�̐S���Ƃ炦�A���K���R�X���X�̒��S�������v���̂ӂ��ɂ܂Œǂ���邱�ƂƂȂ����B

�����m�������̌���Ȃ����̂́A���́s���܂˂����t�Ɓs���܂˂����e�t�ɂ��ւ�炸�A�x���[�o�u�Ƃ��̒��Ԃ������s�F���t�̂͂���̕Ћ��ɂ��鑾�z�n�I�[�X�\�\�����̏Z�������͂��������Ɂu���z�n�v�ƌĂԂ̂����\�\�ɒǕ�����������Ȃ������B�ނ�ɂ́A���̑��z�n�́u�ΐ��v�Ƃ����f���������n�Ƃ��Ċ��蓖�Ă�ꂽ�ق��A���̑��z�n�̑��̂ǂ�Șf���ɂł���炷�������^����ꂽ�B

�ނ�̑S�����Ƒ��Ƃ��ǂ��A���̉F���̕Ӌ��ɂ��ǂ���Ă��炭����ƁA�f���ΐ��̕\�ʂɂ́A���炪�s�L��Ȃ�F���t�̒��S���̘f���Q�������Ă����O�]�̐������������̈��A���n���z���グ��ꂽ�B

�c�c