『グルジェフ総論:メソテリック』販売中

『マンスフィールド作品集(一)カローリの思い出』七月末予定

『マンスフィールド作品集(二)ドイツの療養宿で』八月末予定

グルジェフ総論 メソテリック

キャサリン・マンスフィールドの生涯・作品と男と女の物語

郷 尚文

大判型(A4) ペーパーバック161ページ。電子版もあり。

一般的な単行本で倍のページ数に相当。

紹介

キャサリン・マンスフィールドは、一八八八年十月十四日、ニュージーランドのウェリントンで、父ハロルド・ボーチャンプと母アニーの間に生まれた。

父のハロルド・ボーチャンプは、事業家として活動したのちに、ニュージーランド銀行に入り、のちに頭取となり、サーの称号を得て、七十九歳になるまで生きた。これに対し、母のアニーは、物語におけるように、度重なる出産で体を弱らせ、五十代の前半で世を去った。キャサリンは三女として生まれ、六人目にしてようやく生まれた男の子が、キャサリンといわば肉体を越えたた魂の絆で結ばれたレズリーである。

そのレズリーは、第一次大戦中に入隊し、訓練を指導中、手榴弾の暴発によって、三十歳そこそこの年齢で死んだ。一九一五年のことであり、これがそれまでにない熱意をもって、前奏曲』に始まる自身の生い立ちを扱った四部作をはじめとする作品群を書きだすことの契機となった。マンスフィールドは、レズリーの霊がこれを求めたと受け取ったようである。、おそらくは彼の魂の救済のため、七年後には自分も後を追う運命にあったマンスフィールドの魂の救済のためにもである。

こうして書かれた『前奏曲』、『入江にて』、『おもちゃの家』、『園遊会』、『風の吹く日』といった作品について、なつかしいニュージーランドでの子供時代の思い出を書きつづったというようなことがよく言われるが、とりわけそれらをマンスフィールドが望んだようにまとめてひとつの「小説」として読んだ後には、それだけのものではない、そんな生ぬるいものではないことは、だれにもあきらかなことだろう。

単純なノスタルジアを越えて、執筆の背景に強くうかがわれるのは、基本的に搾取的なものである〈生〉の本質、適者生存の掟からの圧力が強いところでも、もしかしたら人のなかに形成されるかもしれない内的な生命、おそらくどんな子供のなかにもあるであろうところのそれを成就に導くことへの願い、社会への順応や家族の仕組みのなかで容易に生じるこれをめぐる妥協、結婚・家族・生計といったこととの関係で人をやすやすと捕らえてしまう罠、それでもわずかな人がかいま見る内的な生命の世界と肉体を越えての存続の可能性、といったことへの思いである。

やがてみずからが結核にかかっていることがあきらかになり、間近に迫った死の自覚が強まるにとれ、こうしたことをめぐる感受性、そして内的な追求はいっそう鋭いものとなり、一九二〇年から一九二二年にかけての最後の二〜三年における、特別に印象的な作品の集中的な執筆を経て、一九二二年十月十六日、フランスのフォンテーヌブロー=アヴォンの歴史的な城館であるシャトー。プリオーレに、最後になって影響を受けたというよりはむしろ、もともと人間観と世界観において重なりあうものを少なからずもっていたゲオルギー・グルジェフを訪ね、そこに開設されたばかりの学院での滞在を求めるに至った。マンスフィールドは一九二三年一月九日にそこで世を去った。

「おお、〈生〉よ! 私を受け止め、私を値打ちあるものとし、私み教えよ」

(マンスフィールドの日記より:1920年12月)

神聖なる歓び、神聖なる反発、神聖なる苦しみの

それぞれの源泉よ、

われらに力をふるいたまえ。

(グルジェフ:『ベルゼバブが孫に語った物語』第39章より)

本書は、マンスフィールドが世を去ってからちょうど百年がたつのを前にして、その生涯と作品を振り返ることで、〈生〉の見方とそれに対する姿勢、人間観と世界観における、このふたりの間での不可思議ともいえる重なり合いに目を向け、そこで浮き彫りとなる、〈生〉の現実、肉体と魂、男と女、結婚と家族、肉体を越えた絆といったことをめぐる、深く幅広い洞察と感受性から学ぼうとするものである。

(目次)

イントロダクション

第一章 生い立ちを背景にした生涯にわたる追求の出発点と子供時代を扱った作品の世界:『生まれた日』〜『前奏曲』

第二章 南半球の海辺でのクリスマス前の一日の描写から浮かび上がる男と女と家族の十字架:『入江にて』

第三章 人間の集合的な営みと家族のありかたを歪める下向きの自然な圧力とそのなかで強化される借り物の自意識:『おもちゃの家』

第四章 二つの世界の狭間に生じた正真な自意識の胚芽がとらえた〈生〉の現実:『園遊会』

第五章 下向きの力の働きが強いところでの性がからんだ関係のかたちと「三の法則」:「おお、オスカー」〜『ほのお』〜『幸せの極み』

第六章 生む、生まれることの残酷へのまなざしと法則的なあがないへの感受性:『ドイツの療養宿で』

第七章 男と女の分かれ道、女の戦いと、男と女のゲシュタルト:『振り子の揺れ』〜『子供っぽいけどとても自然なこと』〜『ディル入りピクルス』

第八章 D・H・ローレンスらとの実験とエニアグラムにあらわれた四人の友愛と対立の構図:『恋する女たち』(ローレンス)

◆男と女と魂の問題

◆D・H・ローレンスらとの出会いと四人組でのグループワーク

◆〈神〉なき時代の男と女のカラマーゾフ的な物語

◆ローレンス『恋する女たち』のエニアグラム的な読解

第九章 いわゆる愛への幻滅と空っぽさのなかで生まれうるものへの思い:『JE NE PARLE PAS FRANCAIS』〜『心理学』〜『気というもののない男』

エピローグ 人間と世界へのまなざしにおける重なり合いの妙

マンスフィールドの生涯の軌跡に沿って一連の代表作の内容を豊富な引用を含めて振り返る構成により、これまでグルジェフとマンスフィールドとの関係を論じるにあたっておそそかにされていたマンスフィールドの作品へのまなざしを付け加えるとともに、じつのところ作者に対して失礼であるところの従来的な解釈の枠を打ち破るマンスフィールドの実像と、その作品世界に対するもっと正真な理解への道を提示する。

イントロダクション

グルジェフがフランスのフォンテーヌブロー=アヴォンに開設したばかりの学院で、ニュージーランド生まれの作家、キャサリン・マンスフィールドが生涯の最後の三か月をそこで送ってから百年を経て、作品にあらわれた内的な主題の発展という観点からその生涯を振り返り、そこに至るまでの足取りの確かさに目を向ける。

マンスフィールドが世を去ってから二年半の後、致命的な自動車事故を経て、グルジェフは学院の閉鎖を宣言、作家へと転向した。グルジェフは、それまでの自身の活動の結果に対する失望を表明し、『ベルゼバブが孫に語った物語』をはじめとする著作の執筆に集中する一方、一九二七年ごろから、まだグルジェフのもとにとどまっていたロシア時代からの生徒らやアメリカからの訪問者らとの関係を次々に終わらせていった。

かつてキャサリン・マンスフィールドをグルジェフに紹介した二人の人物として、先に自分から絶縁宣言をしておきながらときおり会いに来ていたP・D・ウスペンスキーは一九三一年を最後に接触を絶ち、その翌年にはA・R・オラージュも離反の意思をあきらかにした。

こうしたかつての「ワーク」の指導者のほか、多大なる功労者として報いられるべきハートマン夫妻など、グルジェフはみずからの教えのよき理解者であって、その後も「ワーク」の発展を助けられたはずの人物を、グルジェフは不当にも、いろいろな意地悪をもっていたたまれない気持ちにさせて追い出した。これはおおかた「演技」であるから、本気と思ってはいけない、グルジェフはこうしてみずからを苦境に追い込むことでみずからの生命を刷新することを求めたのだというのが、関係者の間での一般的な解釈である。グルジェフはこう言っているが、それはたんにショックを与えようとして言っているだけで、本気ではないのだ、ほんとうは別の意味があるのだという、いまでは定番となった結論の導き出しかたである。

しかし、グルジェフがその著作の第三集や他の記録に残る発言で表明したそれまでの自身の活動の結果や自分の一部の元生徒たちが追求してきたことに対する失望と、そのすべてを清算し、すべてを刷新しようとする意思は、疑いようがない。また、刷新に向けての意思を背景として想定しないかぎり、いわば過去との絶縁を大小としてグルジェフが追求した『ベルゼバブが孫に語った物語』をはじめとする著作の執筆へのこだわりの理由を説明できない。

一九三六年、グルジェフはそれまでに過去の活動と結び付いたほとんどすべてを清算し、半年にわたり姿をくらました後、九月にはふたたびパリに姿をあらわし、まもなく、いずれもジェーン・ヒープの導きを受けてグルジェフに由来するものの作用から「なにか」を目覚めさせたとうかがわれるキャサリン・ヒューム、ソリタ・ソラノら、作家としての活動の追求やジェンダーをめぐる問題への応え方においてキャサリン・マンスフィールドと共通のものを少なからず持つようにうかがわれる女たちのグループが、パリ左岸のサンジェルマンに形成された。P・D・ウスペンスキー、A・R・オラージュほか、自分では「エソテリック」と思い込んでいたが、グルジェフに言わせると「エクソテリック」(外郭)の教えを一般に広めるうえで一定の役割を果たしながら、そのなかで自分を失っていったと見える男たちが去った後、それより一段と深く、性質的にもそれとは異なる「メソテリック」な教えを伝達する試みの相手としてグルジェフがまず選んだのは、これらの女たちだった。オクターブに見立てるなら、メソテリックとは、「ソ」の先で見えてくる世界である。

本書では、マンスフィールドのグルジェフの学院での滞在をめぐる細かいことや、マンスフィールドの跡をたどるようにして、のちにグルジェフのまわりに集まった女たちの体験について触れることまではできないので、そうしたことはいつかたぶん、本書の続編としての性格を帯びた別の本で取り上げることになるだろう。

キャサリン・マンスフィールドは、一八八八年、ニュージーランドで申し分のない家柄の裕福な家庭に生まれた。カレッジ時代をロンドンで過ごしたのちにいったん帰郷するが、家族からの独立を求め、一九〇八年、一定額の仕送りを父に約束させたうえで十九歳にして家を出てロンドンに向かい、作家を目指すが、ほどなくして、一日も続かなかった狂言まがいの結婚をもって騒ぎを起こす。これに母が介入し、ほとぼりを冷まして気を落ち着けるとともに、ロンドンの悪い影響から身を遠ざけるためとして、キャサリンは、ドイツ・ババロアのバート・ヴェリスホーフェンの鉱泉施設での療養を命じられる。このとき彼女は、結婚した相手とは別の男との間にできた子を宿していたが、無事な出産に至らなかった。

キャサリンは、このドイツでの療養生活中の体験や見聞を題材とし、のちに『ドイツの療養宿で』(In a German Pension)という題でまとめられた作品群を書き上げ、それらはイギリスの社会主義系の思想・文芸誌『ザ・ニュー・エイジ』に掲載された。その編集発行者であるA・R・オラージュとキャサリン・マンスフィールドは二人とも、その当時のいっときのあいだ、『ニュー・エイジ』に作品を載せていた覆面作家で、のちにモディリアーニの絵のモデルとして有名になったベアトリス・ヘイスティングスと、特別な間柄になった。のちにベアトリスは『古臭いニュー・エイジ』(The Old New Age)という小冊子でオラージュを攻撃した。「男としてメンツをつぶされたことの腹いせに、あいつは……」

キャサリンは、このドイツでの療養生活中の体験や見聞を題材とし、のちに『ドイツの療養宿で』(In a German Pension)という題でまとめられた作品群を書き上げ、それらはイギリスの社会主義系の思想・文芸誌『ザ・ニュー・エイジ』に掲載された。その編集発行者であるA・R・オラージュとキャサリン・マンスフィールドとは二人とも、その当時のいっときのあいだ、『ニュー・エイジ』に作品を載せていた覆面作家で、のちにモディリアーニの絵のモデルとして有名になったベアトリス・ヘイスティングスと、同時進行的に関係を結んだ。のちにベアトリスは『古臭いニュー・エイジ』(The Old New Age)という小冊子でオラージュを攻撃した。「男としてびメンツをつぶされたことの腹いせに、あいつは……」

A・R・オラージュは、一九一四年にロンドンで、インド帰りのP・D・ウスペンスキーと顔を合わた。四年後の一九一八年、エッセントゥキでグルジェフとたもとを分かった後のP・D・ウスペンスキーが、ロストフやエカテリーナダールから特別な方法で検閲を免れて送ってきた、ロシア動乱の生々しい現状を伝える記事を『ザ・ニュー・エイジ』に掲載している。P・D・ウスペンスキーは、のちに単身でロンドンにあらわれ、グルジェフから仕入れた理論を自分なりにまとめなおした「システム」の教師としての活動を開始し、A・R・オラージュはそれに加わった。

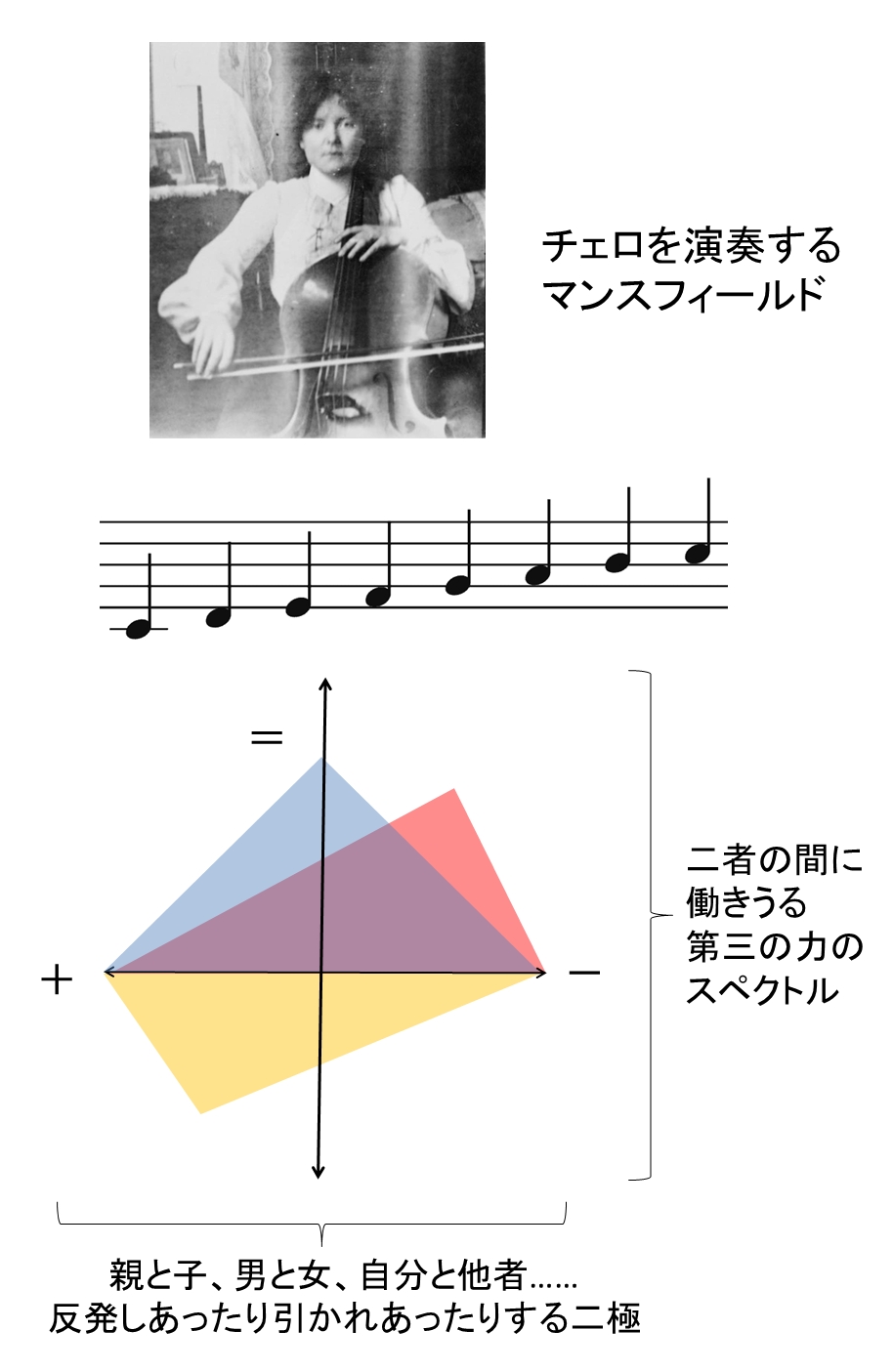

キャサリン・マンスフィールドを有名にした数々の短編からなる作品群についておおまかなことを言うならば、おそらくはその生い立ちとすでに述べたような経験に、持ち前の聡明さが加わった結果として、グルジェフの説くところの「三の法則」との関係で言うならば、各種の対立のなかや、人と人との関係のなかでほぼ自動的に働いて、申し分のない展開を約束してくれるものと人がふつう思い込み、過大な期待をかけがちな「中和の力」の媒体となりうるものとして、若さ、健康、才能、地位、名声、金銭、結婚、子供、家庭、交友関係といったものや、それらが生み出す有頂天、得意がり、幸せといったものに対して、拒否的・批判的というわけではないが、ときに読者がひやっとするほど、物事の両面をわきまえた、醒めて静かなまなざしを向けるのが、ひとつの特徴である。

のちにキャサリン・マンスフィールドは、ヴァージニア・ウルフらとともに、モダニズムを代表する女性作家と見なされるようになった。モダニズムというあいまいな言葉を、とくに彼女らとの関係で、グルジェフとも無縁ではない文脈で定義するなら、それは「三の法則」で言うところの第三の力の働き、言い換えるなら「天からの授かりもの」として人のなかにあるはずの「なにか」のおおむね自動的な働きが人に救済をもたらすという信仰が、近代文明への幻滅や戦争をはじめとする現実からの衝撃によって崩れ去った後の時代において、なによりもまず、みずからの観察・体験・実験を通じて、これをめぐる真偽を確かめ、はたして人のなかにはそんな「なにか」があるのかどうかを知ろうとする試みのなかで生じた文学・思想・芸術における新しい動きのことである。

それに先立つ一九世紀後半、見かけのうえでは伝統的な宗教と対立するものとして登場した近代の哲学や思想の多くは、じつのところ、いまだにこの「なにか」に対する実証に欠けた信心という性格を帯びていた。文学における代表例は、ドストエフスキーの最後の作品、『カラマーゾフの兄弟』である。「三の法則」のダイナミズムを反映して精緻に構築された筋書きで、反逆的なものを含めた多面的な読み方を許容する作品ながら、大半の読者の心を捉えるように強調された表向きの筋に従って解釈するなら、トップダウンの力の働きに従属するなかでの心の中和的な働きに期待をかけるものであり、現代のキリスト者が信仰を完全に失った後にふたたびそれを取り戻すまでを描くという当初の目的を裏切っている。

トルストイの場合、理想と現実の乖離がいっそう悲喜劇的である。『イワンの馬鹿』などにあらわれた、愚直さや「コドモの力」といった幼稚な中和力の働きに対する過剰な期待、頭を捨てればいいんだよ、抵抗なんてしなければいいんだよという安直な意見。バカだからこそのチカラをもって王様になったバカのまわりに集まったバカたちが幸せに暮らす国。そこにはひとつの変わった風習がありました。それは頭を使って働く人たちを同じ人とは見なさないことでした。これはいったいどういうことかと、読んでひやっとするメッセージ。知識人は革命の敵だということで、先生をリンチにかける子供たち。のちの時代にこうした思想をもって中国ほかで起きたことを思うと、恐ろしく非人間的なところを隠した理想主義。グルジェフの主著『ベルゼバブが孫に語った物語』のなかで、現代版の福音書を世に出して大当たりした作家どの、教会筋から呪詛されたが、かえってそれがみんなに受けていっそうの大当たり、というようにからかわれた作家どのは、ほぼ間違いなく、トルストイのことである。

「この惑星のある大きな共同体で、彼らが『作家』と呼ぶ職業に従事する三脳の生き物が平穏に暮らしていた。……

ある日、一冊の本を書き終えた彼は、次はどんな本にしようかと考えながら、この惑星のあらゆる作家の必需品となった『書斎』と呼ばれるものの本棚に並んだ本のなかから、何らかの『着想』を得ようとした。……

『このおれが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなどという大昔の野蛮人に比べて劣っていることなどあるだろうか。少なくとも彼らとは比べものにならないほど「教養」のあるおれには、現代人向けに、はるかにすぐれた「福音書」が書けるはずだ』……

この作家をめぐって権力者たちが演じた大騒ぎを目にしたこの惑星の一般の住民たちは、この作家への興味をおおいにかきたてられた。そして彼らは、この作家が書いた新しい『福音書』だけでなく、彼がそれまでに書いたあらゆる本を買って、熱心に読んだ。……

この奇妙な惑星に生息する三脳の生き物の間でお決まりのこととして、この共同体の住民たちは、他の事柄への関心をしだいに失っていき、この作家のことばかり話題にし、この作家のことばかり考えるようになった。

そして、これもやはりお決まりのこととして、この作家を天にも届けとばかりにほめ讃える者と、反対にこの作家を罵倒する者とがあらわれ、それから生じた議論やおしゃべりによって、この作家に興味をもつ者たちの数は、この共同体だけでなく、他の共同体でも増えていった。……

そして短く言うなら、この作家が書いた『福音書』がとっくの昔に忘れ去られた今になっても、彼が『大作家』であることをどこのだれもが知っているなどというおかしな状況が、彼らの精神の奇妙さのせいで、しだいに生じることになったのだ。……

ところが、この作家はどんな本を書いたのかと尋ねると――もちろん彼らが正直に白状したならばだが――彼らの多くはこの作家の本を一冊も読んでいないことがわかる。

そんなことはおかまいなしに、この作家は彼らのおしゃべりと議論の的であり、そして彼らは叫ぶのだ。この作家は『特別な知恵』の持ち主であり、彼ら惑星地球の生き物たちの精神を驚くほど熟知していたと。……

私が最後に地球を訪れたとき、私もこの作家の噂を聞き、ある日のこと、この話とはまったく無関係の用件で彼を訪ねたのだが、私の理解によれば、彼はその惑星のありふれた作家のひとりにすぎない。つまり、彼の精神はきわめて偏狭で、ムラ・ナスレディンが『自分の鼻の頭より遠くは見えない』と形容するようなものであったばかりか、自分の惑星の住人たちの精神の現実のありさまに関する知識の点で、まったくの文盲も同然だったのである」

※グルジェフ『ベルゼバブが孫に語った物語』第十四章〜第十五章より。

現実生活では、妻との不和をどうにもできず、ついには家出をし、体調を崩した末に、息を引き取った。それでいて、ここに夢があるぞ、ここに救いがあるぞと、世界に向かって大声で叫び、多大な共感を得ていた。

子供時代の思い出を題材にしたマンスフィールドの『前奏曲』という短編に「飛びかかってくる動物は嫌い」というセリフがある。はやばやと結論に到達するのを控えることにおいて、きわめて自制心が強く、そのせいで過小評価されがちなマンスフィールドに対し、男は概して猟犬のように、すぐに獲物に飛び付いて、それを人に見せて自慢せずにはいられない傾向にあるように見える。ある程度までは仕方がない。それをもっておのれの優越性を主張してきたのである。

チャールズ・ダーウィンの進化論。生存のうえでの必要に迫られてのことや環境への適応をどうして「進化」と称しうるのか。これもまた第三の力の自動的な働きに対する信心である。ヘーゲルの弁証法から派生したマルクスの理論も、トップダウンの流れに逆らうボトムアップの展開を想定しながらも、上向きの展開の必然を説くことにおいて、やはり天から授かった第三の力の自動的な働きに期待をかける教えである。その点で、伝統的な宗教と変わることなく、案の定、そこから生じた運動はあいかわらずトップダウンの支配を追求するものとなった。

これに対し、ヴァージニア・ウルフやキャサリン・マンスフィールドが代表するモダニズムの一派は、おおむね自分と見なされるものへの着目をもって、主観と客観の間での交錯と出逢いが生じる領域での世界の見え方や意識の発動を観察するとともに、言葉をもってそれを書き留めることで、人のなかにはほんとうにそんな「なにか」の働きがあるのか、どんな法則のもとでそれは働き、どんな結果をもたらしうるのかを確かめようとした。

ヴァージニア・ウルフは、こうしたことを見つめて言葉にする文学上の手法としてジェイムス・ジョイスが「意識の流れ」と呼んだものを取り入れた。「意識の流れ」という言い方の背後には、人には意識というものがあって、そこには流れがあり、そこにはなにか神秘的なものがあって、その流れに従って、記憶の奥を探ったり、印象の中身や心の仕組みを調べたりし、それを書き留めることで、人の魂とか個性とかの関係で重要な役割を果たしてくれているはずの「なにか」が見つかるのではないか、という思いがあったはずである。実際のところ、そんな「なにか」は見つかりがたい。これを見つめるのは、次々に夢を剥ぎ落とされていく過酷な過程である。あれも幻影だった、これも幻影だった。途中で先達からの導きを得たり、同行者を得たりすることなくして、道を最後まで歩き続けるのは難しい。ヴァージニア・ウルフは、精神の混乱を経て、ついにはみずから命を絶った。

キャサリン・マンスフィールドの場合、身近なものとして死を意識することが、その内的な探求をかえって加速したように見える。あいつぐ出産から脆弱(ぜいじゃく)な身となった母。それを見て自覚していたはずなのに、たぶん予期していなかった妊娠と、無事に済まなかった出産によって、自身も同じような運命を身に受けることとなった。やがてリューマチと思われるような症状をわずらうようになり、かなりたってから淋病(りんびょう)と判明する。第一次世界大戦とそれに伴う莫大な規模での無意味な破壊と死。幼少時から特別な間柄にあった弟の動員後の事故死。さらに、のちに夫となるジョン・ミドルトン・マリーに結核の兆候が認められ、徴兵を免れたのを喜んだのもつかのま、やがて自身が結核に冒されていることを知る。

マリーのほうは大事に至らなかったが彼女の病状は進行するなか、お互いの方向性の違いも目立ったものとなり、マンスフィールドは夫から離れ、南仏の保養地で日々を送ることが多くなるが、そんななかで精力的な執筆活動を追求した。カレッジ時代からの強い絆で結ばれた同性の伴侶であるアイダ・ベイカー(LMとして知られる)が夫に代わって彼女に付き添った。

一九二二年八月十四日、キャサリン・マンスフィールドは、、遺書をしたためた。九月、ロンドンでA・R・オラージュに接触し、紹介を受けて、P・D・ウスペンスキーの主催するミーティングに数度にわたって参加する。十月、グルジェフは、フランスのフォンテーヌブロー=アヴォンで広大な敷地のなかにたたずむ歴史的な城館、シャトー・プリオーレに「人間の調和的な発展のための学院」を開設した。

十月十七日、キャサリン・マンスフィールドは、アイダ・ベイカーに付き添われて学院を訪れる。そこでの滞在を求める彼女の意志は明確なものだった。グルジェフは、彼女の病状をかんがみてそれをはじめ許そうとしなかったが、再度の申し入れを受けて、それを許した。

新しい在り方(being)をもって生きるのは、容易なことではありません。それについてあれこれ考え、困難に備えてあれこれの準備をするのと、実際にその困難に立ち向かうのは別のことです。多くのことに対して私は死ななければならない。それほどの多大な変化を遂げなければならない。すべきことはただ、(恐ろしくきついことだけれど)、自分のほうから死を求め、その先に向かうことではないかと私は思っています。そして全力を傾けて、新しく生まれ直すことへと向かうのです。

※:十月十一日 夫に宛てたパリからの手紙より。

夫のジョン・ミドルトン・マリーは、イギリスにおけるドストエフスキーの作品の紹介者だったから、新しく生まれ直すことの必要性ということを理屈としてはわかっていたが、先にD・H・ローレンスが彼に対して言い、のちにマーガレット・アンダーソンがP・D・ウスペンスキーについて言ったとおり、たぶん理屈としてわかっているにすぎなかった。

お互いにとってこのうえなく重要な事柄について、ときどきわれわれは話をしたが、このころにはもう、お互いに愛情を伝えようにも、広漠とした空間を間にはさんで言葉を交わしているようなものだった。自分は、絶望と苦渋の日々として、そのころのことを憶えている。自分にとっても、キャサリンにとっても、新しく生まれ直すしか道はないということは、あきらかだった。だが、どのようにして新しく生まれ直すかが問題だった。キャサリンといっしょにウスペンスキーのところに行くなんてことは、私にはできるはずがない。少なくとも、自分の首尾一貫性を損なわずにそんなことをできるはずはないと、私には思えた。そこで、キャサリンがそのすべてを投入した関心の対象と、私はなんら関わり合いにならなかった。このとき自分はキャサリンにとってまったく無用の人間になった、もっと悪いことに、解放に向けての彼女の努力を邪魔する人間になったことを私は認めなければならない。

※:一九二九年に出版されたキャサリン・マンスフィールドの書簡集に挿入されたジョン・ミドルトン・マリーによるコメントより。

グルジェフの学院に向かう数日前に夫に送った手紙で、キャサリン・マンスフィールドは、続けて次のように書いた。

私は何を言っているのでしょう? 具体的な例を挙げて、これをあなたに伝えたい。過去を振り返ると、私の船は、感傷の海のまっただなかのどこかで動けなくなってしまっているのがわかる。ああ、私はどれだけのものをなくしてしまったことか! あのときのあの体験は、どんなに甘美で、どんなにかけがえがなく、どんなに心温まる、どんなに価値あるものだったことか! そして私は、イゾラ・ベラ[フランス・マントンのVilla Isola Bella]で私たちが訪れたあの庭園、ふさふさの毛に覆われたハチ、[日を浴びて]熱くなった家の壁のことを思い出す。でも、あのとき私たちが内側にかかえていた感情について偽りのないことを思い出すなら……虚しさ、沈黙、わかりあえないつらさ。私たちは肯定的な思いをもって、真摯に、真剣に生きていたと、言えるでしょうか? いいえ、私たちはそんなふうではなかった。もしかしたら[人が]なりえるかもしれないもののかすかな光だけを帯びた無そのもの。私たちはたんにそれだけのものでした。さあ、私は自分に可能なかぎり、すべてに向かい合い、自分がどこに立っているのか、いまさらに何ができるかを見なければなりません。

※:十月十一日 夫に宛てたパリからの手紙の続き。

キャサリン・マンスフィールドは、その三十四年にわたる生涯の最後の三か月をグルジェフの学院で過ごした。この時期、ヴェルサイユ風の庭園をあしらったその広大な敷地では、グルジェフの指示を受けて、共同での取り組みの基盤を整えるための作業が着々と進められていた。ロシアやジョージアからグルジェフについてきた古い生徒たちに、イギリスなどからの新しい生徒たちが加わり、多彩な顔ぶれの人たちが、活動に加わっていた。A・R・オラージュもそこにいた。こういう状況を苦手とするP・D・ウスペンスキーも、二年前に自分から離れていった妻がそこにいることもあって、複雑な気持ちを抱えつつも、視察に訪れないわけにはいかなかった。キャサリン・マンスフィールドは、のちにフランク・ロイド・ライト夫人となるオルギヴァンナ(オルガ・イワノヴナ)と、とりわけ強い絆を結んだ。

グルジェフは莫大な費用のやりくりのためにきわめて多忙で、彼女に対しても他のどんな生徒に対しても、ゆっくりと個人的な対応をする余裕がほとんどなかったと見られるが、それでもキャサリン・マンスフィールドは、こうした状況のなかに身を置くことで、そしてまた、グルジェフが数年前から力を入れていた特別な舞踏もしくはバレエの形式である「ムーヴメンツ」の稽古に立ち会うことで、決定的な伝授を受けたようにうかがわれる。

私はとても忙しくしています。何をしているのかって? 私はロシア語を勉強していて、これはたいへんな仕事です。屋内栽培のカーネーションの世話も任されている。冗談を言っているのではありません。それに、みんながいろいろな場所でいろいろな仕事をしているところを訪問し、日中の時間を過ごしています。夜はいつも、五十人ほどが客間に集まり、音楽を演奏してもらい、遠い昔のアッシリアに起源があるという集団舞踏の練習をします。それがどんなものか言葉ではとても言い表せません。それはしばらくのあいだ人の在り方をまるごと変容させるように感じられます。

※:十一月七日 夫に宛てた手紙より。

年の暮れに視察に訪れたP・D・ウスペンスキーに、キャサリン・マンスフィールドは、次のように語った。

ここで味わっているものが真であり、真なるものはほかにないことを、私はわかっています。ご存知のとおり、私はずいぶん前から、私たちはみな、一人の例外もなく、難破して無人の島に流れ着いたのにこれを知らない人たちなのだと思っていました。でも、ここにいる人たちはこれを知っています。外にいる人たち、生活のなかにある人たちは、明日にでも彼らを迎えに汽船が来て、そうしたらまたすべてを昔ながらのやりかたで続けられると思っています。でも、ここにいる人たちは、昔ながらのやりかたに戻ることなど、もうできないのを知っています。私はここにいられてなんと幸せなんでしょう。

※:P・D・ウスペンスキー『奇跡を求めて』第十八章より。

キャサリン・マンスフィールドは、夫のジョン・ミドルトン・マリーが初めて学院に彼女を訪ねた一九二三年一月九日の晩、客間の暖炉のそばに用意されたいつもの席でムーヴメンツの演舞を見た後、おそらくその余韻を記憶に残したまま、二階の自室に戻ろうと、階段を上がる途中で倒れ、まもなく息を引き取った。

マリーがカネを払うのを忘れたか、だれもマリーにカネのことを言わなかったかで、アヴォン市営墓地の区画内で身寄りのない人たちが葬られる一角があてがわれた、後から遺骸は今の場所に移された。マリーの知り合いの文壇の関係者たちがロンドンからやってきた。埋葬に先立ち、教会の礼拝堂に置かれたキャサリンの粗末な柩(ひつぎ)を前に議論が始まった。グルジェフの学院というのはいったい何なのか? なんでキャサリンはこんなところで死ななければならなかったのか? これに対してアイダ・ベイカーが毅然と抗議したことが記録されている。

のちにグルジェフは、自分と自分の親族のために、同じアヴォンの共同墓地でキャサリンの遺骸が置き直された一角から数メートル離れた区画を買い入れた。そこでは表面がごつごつした二体の自然石が向かい合い、対立する二つの力の間での生の変容をあらわしている。そばにたたたずむキャサリン・マンスフィールドの墓で、まず目に入るのは、「ジョン・ミドルトン・マリーの妻」という文字。さずがにキャサリン・マンスフィールド・マリーという名前を刻むことはしなかったかわりに、夫がこんな言葉を墓に刻ませたのだろうか……いったいどんな思いをもって? それとは別に、下の平面には、シェークスピアに由来する言葉が刻まれている。墓銘では省略されている前半を含めて全文を引用すると、次のようになる。

Tis dangerous to take a cold, to sleep, to drink; but I tell you, my lord fool, out of this nettle, danger, we pluck this flower, safety.

危ないというのなら、風邪を引くのだって、眠るのだって、飲むのだって危ない。だがな、馬鹿殿様、人はまさにこの危険というイラクサのなかから、安全という果実を摘み取る。

その後、元夫のジョン・ミドルトン・マリーは、キャサリンが残した未発表の作品のほか、彼女が自分に宛てて書いた大量の手紙、たぶん他人の目に触れさせるべきではなかったことも書かれた彼女の日記まで出版し、彼女の生涯と業績に関する論評をするようになった。そうするなかでマリーは最初、グルジェフの学院とそこで生涯の最後の日々を送るという彼女の選択に対して一定の敬意を払っているように見えたが、やがてこれをめぐる論評に微妙な非難や皮肉を含めるようになった。

次の単語とフレーズは、彼女がロシア語を覚えるときに使ったもので、これは彼女がみずから望んでフォンテーヌブローのグルジェフの学院で耐え忍んだ不愉快の雄弁な証拠である。私は寒い……火を点けるのに使う紙をください……紙……燃えかす……焚き木……マッチ……炎……煙……強い……弱い……火を点けて……火はこれでじゅうぶん……火が消えたので……白い紙……黒い紙……いま何時?……遅い時間になりました……まだ早い時間です……いい具合です……あなたとロシア語で話したい。

※:Journal of Katherine Mansfield(一九五四年版)の最後より。

死を前にして自分のもとを離れていった妻に対する元夫の復讐ではないかとも映るものにキャサリン・アン・ポーター、フランソワ・モーリアックといった作家・評論家が同調することで、キャサリン・マンスフィールドは、最後に血迷ったあげく、フォンテーヌブローのあやしい学院でみじめな死に方をしたという説が広く信じられるようになった。

* * *

キャサリン・マンスフィールドの葬儀の翌日でグルジェフの誕生日とされる一九二三年一月十三日、学院では、広い空間を要するムーヴメンツの練習などに使う「スタディハウス」が落成した。これをもってグルジェフはムーヴメンツへの取り組みを本格化し、同年の十二月にはパリのシャンゼリゼ劇場で大掛かりな公演をし、翌年の一月には、おおぜいの生徒を伴って、ムーヴメンツの公演を含んだ目的をもってアメリカに渡った。これとほぼ同時に、P・D・ウスペンスキーは、はっきりしない理由をもってグルジェフは間違っていると主張し、一方的に絶縁を宣言。自分はかつて自分がグルジェフから学んだもっと正当なやりかたで「ワーク」を続けるつもりだとし、イギリスの自分の生徒たちに賛同を求めた。

一九二四年七月八日、グルジェフは自動車事故で重態に陥る。グルジェフは、学院の閉鎖を宣言し、作家に転向する。学院の閉鎖後も、ロシア時代からの元生徒らのほとんどとアメリカからの新しい生徒らは、プリオーレにとどまり、グルジェフのまわりで大家族的な状況を維持していたが、一九二七年ごろから、グルジェフは彼らやそれ以外の元生徒らとの関係を次々に断ち切った。最後には、ほとんどひとりも残らないようなありさまになった。

一九三二年二月、スポーツカーを駆ってアフリカ大陸をぶっ飛ばした後に、車を売る相手をパリで探すうちにジェーン・ヒープとソリタ・ソラノらと知り合い、グルジェフについて教わったキャサリン・ヒュームとその女友達のウェンディは、パリのカフェ・ド・ラ・ペで執筆中のグルジェフに果敢なストーキングを試みる。カフェの正面のオペラ座前広場に駐めたパッカードのロードスター。おまえたちのか? フォンテーヌブローまでの危ないカーチェイスを経て、プリオーレでの一晩の滞在を許されたふたりは、キャサリン・マンスフィールドの思い出を残した空っぽの荒れ果てたシャトーに取り残されたグルジェフの姿に強い印象を受ける。「世界でもっともひとりぼっちの人のように見えた」

私の学院の元生徒である彼らの多くも、こうして離散していった後、過酷な状況に直面したのであり、現地でふつうに生計を立てるための手段を持たない彼らは、たぶんそのとき突然、自分たちが学院で教わったことのすべてのうちパン屑に相当するぐらいのことを思い出し、この際どちらでもよいことだが意識的あるいは無意識的に、世界大戦から生じた人心の不安定に乗じるかたちで、私のもたらした目新しい教えを広める預言者を演じるようになった。[……]

愉快なことに、この時期、この私の存在はほとんど忘れられ、私の厳しさを多少なりとも知っているはずの彼らも私を『気にする』ことはほとんどなくなっていた。

※:グルジェフ著作第三集『生は〈私が在る〉ときにのみリアルである』第一の講話より。

一九三〇年台のそんな状況のなかでも、グルジェフの元生徒たちのうち、ジェーン・ヒープは、パリに拠点を定め、グルジェフからの是認を受けて、女たちだけの小さなグループでの活動を続けていた。男前で知られる彼女は、マーガレット・アンダーソンとともに、ジェイムス・ジョイス、アーネスト・ヘミングウェイ、ガートルード・スタイン、エズラ・パウンドといった作家たちの作品を取り上げた前衛的な文芸誌である『ザ・リトル・レビュー』の編集発行者だった。

時をさかのぼって一九二四年、そのころカップルだったふたりは、ニューヨークでグルジェフと知り合った後、養子にしていたフリッツ・ピータースを伴ってフランスに渡り、グルジェフの学院に滞在した。

このふたりに、アメリカ出身の作家/ジャーナリストであるソリタ・ソラノと、作家修行中のキャサリン・ヒュームとその女友達で帽子デザイナーとして大成功を収めていたウェンディが加わって、サンジェルマンを拠点とするグループが形成された。ジェーン・ヒープがロンドンに移った後、グルジェフが残された四人の指導を引き受ける。やがて、イギリス出身でグルジェフの学院の元生徒であるエリザベス・ゴードン、アンダーソンの新しい恋人となった女優・オペラ歌手のジョルジュエット・ルブラン(アルセーヌ・ルパンのシリーズの作者であるモーリス・ルブランの妹)、看護婦のモニークがこれに加わった。

どうして、もっと優秀で功績もあるように見えるかつての生徒たちとの関係を断っておいて、こうした「風変わり」な女たちの小さなグループに特権的な待遇をグルジェフは与えたのか? ジェイムス・ムアが『グルジェフ伝』のなかで提示するこれをめぐる見解は、彼自身の偏見のほか、執筆当時に作者がまだ属していた団体の見解を反映したものであるようにうかがわれる。グルジェフの白魔術師的な側面、すなわちこの哀れな女たちを助けてやろうという気持ちと、黒魔術師的な側面、すなわちこいつらを実験台にしてどうなるか見てみようという気持ちが合わさって実現された「レズビアン実験」だったというのである。

これをめぐる記述のなかで、ジェイムス・ムアは彼女らについて「モルモット」という言葉を使っているが、それに先立つ記述によれば、これは一九三一年三月十四日、オラージュの忠実な生徒であるC・S・ノットからパリのカフェ・ド・ラ・ペで、どうしてオラージュをそこまで悪く言い、そのグループを解散に近い状態にまで追いやったのかと問い質されたときのグルジェフの答えだった。「自分はモルモットを必要としていたにすぎない」。そのときも、それから後も、グルジェフはなによりも「実験」を求めたとするならば、なぜグルジェフはオラージュや彼の元に集まったインテリたちをもはや「モルモット」として役に立たないと判断し、代わってこれらの女たちを相手として選んだのか。記録に残るグルジェフの言葉によると、グルジェフは彼女たちのなかには「なにか」が形成されるための可能性が残されていると見た。

ちなみにC・S・ノットは、この女たちのグループに自分も入れてもらえないかと打診したが、あっさりと断られたという。「レスビアン以外はお断り」とジェイムス・ムアは皮肉を言っているが、これはたぶん、そのころ時代の大きな潮流となっていたレズビアニズムの意味するところをあまりに軽く見ている。たんなる私的嗜好の問題ではない。このときまでにグルジェフもまた男たちに見切りをつけたようである。男たちが去った後、グルジェフが著作の第三集で言及した「真の内面の世界」の探求にかかわる伝授の試みの相手として選んだのは、おそらく同じような背景と方向性をもってキャサリン・マンスフィールドの後を継ぐようにしてやってきた、これらの女たちだった。

「十月十八日。大事な時が来た。私は心を決めた。明日になったら、マーガレットといっしょに私は、真剣な取り組みを始めるべきときが私たちにも来たのではないでしょうかと、グルジェフに尋ねよう。ほんとうにこれを始めた後にも、それによって自分の見かけが変わるわけではない。そのときもなお、私は自分が好きではない同じ名前のままで、同じような服を着ているでしょう。明日の朝、グルジェフのところに行き、ただこれだけのことを言おう。私はやります。たったその一言。とはいえ、こうして私にとっての人生がほんとうの意味で始まる。この一言を口にするとき、私は自分の目の前に、自分がこれから通り抜けることになる、未知の体験の果てしない連なりを目にするだろう。自分にとって終わりというのは、自分の死のことだと、私はかつて思っていた。だが、私はいま、終わりの前の終わり、死に先立つ死を迎えようとしている。それによって生を得るのだ」 (※:)

※:ジョルジュエット・ルブランの日記より。一九三六年パリにて。

これはかつて起きたと伝えられることの再現であるようにも見える。ダン・ブラウンの『ダヴィンチ・コード』でも取り上げられたその物語には、真の伝授を受けたのは、いったいだれだったのかという問題がからむ。そのときもまた、自分たちこそ教えの正当な継承者だと思っていた男の弟子たちは、肝心のときに目を覚ましていられないやら、問い質されて逃げ出すやらで、彼らが姿をくらました後にもそこにとどまり、死とよみがえりの秘密を垣間見たのは、女たちだけではなかったのか?

いまでは失われた古い意味において、男という言葉は、いやおうなしに体に働く下向きの力に逆らって、天へと向かおうとする力をあらわしていた。その意味において、こうして姿をくらました男たちのことを、男と見なしてよいのだろうか? また、キャサリン・マンスフィールドをはじめとする女たちの勇気ある生きざまを、男の支配に対する女たちの側からの抵抗と解釈してよいのだろうか? それはむしろ、男たることのほんとうの意味を知った女たちによる、男ではなくなった男たちへの挑戦であったように見える。

シモン・ペテロ[使徒ペテロ]はイエスに言った。「[マグダラの]マリアをわれわれの仲間に入れないでください。女には[永遠の]生へと至る資格がないのですから」。イエスは言った。「私がみずから彼女を導き、おまえたち男と同じように生きた魂となれるよう、彼女を男にしよう。みずからを男にした女たちはみな、天の王国に入るのだから」

※:『トマスによる福音書』の最後の一節(一一四)。

キャサリン・マンスフィールド

作品集(一)カローリの思い出

『前奏曲』、『入江にて』、『おもちゃの家』、『園遊会』の四部作ほか全八編物語

郷 尚文 訳

Amazonペーパーバック版 Kindle版

*大判型ペーパーバック(A4)120ページ。本文フォント10.5pt 縦書き二段組。

標準的な単行本で約二倍のページ数に相当。電子版もあり。

キャサリン・マンスフィールドが残した数々の作品は、ばらばらに読まれ、論じられることが多いが、作者の生涯と主要な関心との関係で、相互の結び付きや各種のテーマの発展を意識しつつ、まとまったものとして受け取るとき、そこから見えてくるものの大きさは格段に違ったものとなりうる。

マンスフィールドがフランスのグルジェフの学院で世を去って百年になるのを前に新しく発行するh包括的な作品集の第一巻にあたる本書には、最初にまとめて読むことがとくに望まれる八編を収めた。このうち『前奏曲』と『入江にて』は、マンスフィールドの作品のなかではいちばん長いもので、これに『おもちゃの家』を加えた三部作が、自身の家族をモデルとしたバーネル家の物語として、ひとつながりの話となっている。よく知られた『園遊会』は、別の家族の物語ということになってはいるが、実質的には、この三部作の続編と位置づけられる。

これらの四編は、執筆時期の関係で別々の短編集に収められたが、それらがのちに『カローリの思い出』(Karori)という題名でまとめられ、ひとつながりの長めの小説として読まれることをマンスフィールドは望んでいたことが知られている。本書には、これら四編に加え、やはりニュージーランドでの子供時代を題材として扱ったものとして、併せて読むにふさわしい四編を収めた。

〈目次〉

第一部 カローリ四部作

前奏曲Prelude

入江にてAt the Bay

おもちゃの家The Doll's House

園遊会The Garden Party

第二部 関連作品

生まれた日A Birthday

サンとムーンSun and Moon

風が吹く日The Wind Blows

船出The Voyage

解説

これまでのところ、これらはまとめて扱われたことがめったになく、そのため、『前奏曲』を飛ばして『入江にて』を読む、あるいは『おもちゃの家』や『園遊会』だけを取り出して論じる、といったことがよくされてきたが、それは連続した作品としての全体性をかなり損なうものであり、単独の作品から導き出した結論や感想は、物語の全体との関係では必ずしも成り立たない。たとえば、『前奏曲』は、女性解放の観点から強い支持を集め、いわゆる男性支配に対する女性からの異議申立てとして解釈されることが多かったが、『入江にて』を経て、残りの二編、さらには関連する作品までを意識すると、そのような単純すぎる見方は成り立たないことがわかる。女もまたトップダウンの支配の流れに迎合し、往々にしてそれを支持しているありさまが描かれているからである。

これらの作品は、結婚・男女関係・家族・出産といったことのなかにあらわれるトップダウンの支配の論理、それに一応は不平を言ったり反発したりして見せる人たちが往々にして隠した頭もしくは心の弱さ、それにも関わらず人のなかに残る解放もしくは救済への願い、それがかなうための条件といったことを描く。その解放もしくは救済との関係で、キリスト教をめぐる言及がある。この最後の点をめぐりマンスフィールドの作品の伝えるものは、なかば公に認められた教会筋の解釈に従わない挑戦的なもので、おそらくその扱いの難しさが、作者の死後のこれらの作品の扱いや評価にあいまいさが混ざりこむ原因となった。

マンスフィールドがこれらの作品を書いたのは、その生涯の最後の七年間においてである。その契機となったのは、子供のころから深い絆で結ばれた弟のレズリーの死だった。一九一五年十月のことである。第一次世界大戦中に入隊してヨーロッパに渡ったレズリーは、訓練を指導中、手榴弾の暴発によって、三十歳そこそこの年齢で死んだ。

『前奏曲』に始まる自身の生い立ちを扱った一連の作品の執筆は、夢にあらわれたレズリーからの求めに応じたものだったことをうかがわせる記述が残されている。そのようにして始まった、自身の過去と魂の軌跡を追った一連の作品の執筆は、レズリーだけでなく、やがて結核のために先遠からぬ身であることがわかった自身の魂の救済を志向するものとなった。

外的に見るなら、人はみな死ぬ、少なくともそれに関して人はみな同じである、平等であるように見え、そう思うことで、人は自分を安心させたりもする。しかし、内的に見るなら、人のありかたは互いの間で大きく異なり、多くの人が大人になる前に内的な生命を失うのに対し、わずかながらそうではない人たち、内的な生命を育て、それをもって生きる人たちもいる。その意味では、人はだれしもが死ぬわけではない。

このような見方は、心乱すものでありうる。だが、〈生〉の意味をめぐる正真の洞察はここから生じる。みずからの肉体の滅びが遠からぬことを知った身には、これを見つめるのは、心乱すことではない。父が、母が、姉たちが、トップダウンの支配の論理にみずからを適応させる過程で次々に内的な生命を失っていくなか、自分はいかにして内的な生命を保ってきたか。その来し方をふりかえることは、自身の不死を知ることであり、本書に収めた八編は、本書に収めた八編は、まさにその核心に触れることを扱っている。

キャサリン・マンスフィールド

作品集(二)ドイツの療養宿で

表題作からの十二編と他ニ編を合わせた全十四編語

郷 尚文 訳

Amazonペーパーバック版 Kindle版

※大判型(A4)ペーパーバック109ページ。本文フォント11pt、縦書き二段組。

標準的な単行本で約二倍のページ数に相当。電子版もあり。

マンスフィールド作品集(二)にあたる本書には、一九一一年に『ドイツの療養宿で』In a German Pensionという題名で発行された短編集に含まれる十三編のうち、作品集(一)に収録済みの『生まれた日』を除いた十二編と、マンスフィールドのその後の作品のうち、『子供っぽいけどとても自然なこと』と『ディル入りピクルス』を収めた。

〈目次〉

第一部 ドイツの療養宿で

肉をがっつくドイツ人 Germans at Meat

男爵さま The Baron

男爵夫人の妹 The Sister of the Baroness

フィッシャー夫人 Frau Fischer

ブレッヒェンマッハー夫人が村の結婚式に出たときの話 Frau Brechenmacher Attends A Wedding

モダンなお方 The Modern Soul

レーマンの店で At "Lehmann's"

大気浴 The Luft Bad

疲れてしまった女の子 The Child-Who-Was-Tired

進んだご婦人 The Advanced Lady

振り子の揺れ The Swing of the Pendulum

ほのお A Blaze

第二部 その後の作品より

子供っぽいけどとても自然なこと Something Childish but very Natural

ディル入りピクルス A Dill Pickle

解説

一八八八年にニュージーランドのウェリントンに生まれたキャサリン・マンスフィールドは、作品集(一)『カローリの思い出』で扱われたニュージーランドでの子供時代の後、二人の姉と同じくイギリスで教育を受けるべく、一九〇三年にウェリントンを離れ、ロンドンのクイーンズカレッジに通いつつ、家を離れての四年間を送った。一九〇七年にニュージーランドに戻るが、一九〇八年、一年あたり百ポンド(約五百万円相当)の仕送りを父のハロルドに約束させたうえで、作家を目指し、ロンドンに戻った。

キャサリンは、、十三歳でチェロを学びだしたころから、チェロの先生の息子でやはりチェロ奏者となったアーノルド・トロウェルに恋心を寄せ、ロンドンに行ってからも、ベルギーに音楽留学中のアーノルドに手紙を書いたりしていたが、この恋は実らず、キャサリンは代わってその弟であるバイオリン奏者のガーネットと関係を結び、その子を宿すが、一九〇九年三月二日、一転して、十一歳年上の音楽教師、ジョージ・ボーデンと式を挙げるが、その日のうちに失踪した。この騒ぎにキャサリンの母のアニーが介入し、こういうおかしいことになったのは娘の同性愛的な傾向のせいだと決めつけ、「悪友」からの引き離しと更生のため、ドイツ・ババリアのバート・ヴェリスホーフェン(Bad Wörishofen)のドミニコ会の修道院を中心とする鉱泉施設での療養を、娘のために手配した。キャサリンは、かなりの期間をそこで過ごしたようで、無事に済まなかった出産の後、ロンドンに戻ったのは、翌年の一月と伝えられている。

『ドイツの療養宿で』と題された短編集は、このときの体験を題材として書かれ、もともとA・R・オラージュが編集発行する『ザ・ニュー・エイジ』に掲載された作品群を主要な中身として一九一一年に発行されたものである。マンスフィールドの生涯との重なりを見ると、作品集(一)がニュージーランドでの子供時代を題材としているのに対し、追加的に本書に収めた『子供っぽいけどとても自然なこと』がカバーするロンドンでのカレッジ時代を経て、さらにその後の時期を扱ったものとして、続けて読むにふさわしい。

ただし、執筆順はこれと逆である。すなわち、作品集(一)に収めた作品群がマンスフィールドの生涯の最後の七年間に書かれたのに対し、作品集(二)に収めた作品群は、やはり後期の作品である『ディル入りピクルス』を除いて、マンスフィールドの初期の作品である。『ドイツの療養宿で』のシリーズに含まれる作品群は、習作としての性格も帯びたいちばん初期のものであり、のちに本人は再版をためらったとも伝えられるが、シリアスな内容を扱いながらもユーモアに満ち、同時にパンチが効いた作品が多く、作者の自己紹介も兼ねており、その後のもっと熟成した作品で扱われる主題の種となるものをふんだんに含んでいるため、マンスフィールド作品の初心者が最初に読むにふさわしい内容である。

作品の舞台設定とマンスフィールドの体験との関係で、生むこと、生まれることの残酷と、そこからの救済という主題が、しばしばキリスト教と結び付いた文脈で取り上げられるが、マンスフィールドが正真と見なすところのキリスト教が、なかば公に認められ一般に知られる教義との関係で、かなり挑戦的なものであることは、作品集(二)に収めた初期の作品群においてすでにもう、あからさまとなっている。

キリスト教のなかば公に認められた教義が旧約聖書に描かれた犠牲と服従を求める〈生めよ殖やせよ〉の神の崇拝を引き継いでいるのに対し、フランスのルルドにあやかろうとしたところがちょっとあるように見えるドイツのバート・ヴェリスホーフェンのような場に集まる人たちが求めるのは、むしろそのような〈神〉からの救いである。このような場で信仰と治療が一体化することの背景には、しばしば〈奇跡〉として語られるこの救いへの希求がある。それは「肉がその生まれゆえに相続を迫られるところの病」(*1)からの救いへの希求だから、その奥底には、そうした肉の苦しみの源である〈生めよ殖やせよ〉の神に対する憎しみとまでは言えないまでも少なくとも二重の思いがある。

「最後の苦しみようがものすごくてね……死ぬのに六十七時間かかった」(*1)、「〈自然〉には心がない……創っては壊す。食べては吐き、吐いては食べる」(*2)、「天にまします神様……間違いなくお馬鹿な方ね」(*3)。

*1:『大気浴』より。

*2:『進んだご婦人』より。

*3:『ブレッヒェンマッハー夫人が村の結婚式に出たときの話より』

本書にはほかに、マンスフィールドのその後の作品のうち、『子供っぽいけどとても自然なこと』と『ディル入りピクルス』を収めた。『子供っぽいけどとても自然なこと』は、一九一四年にパリで執筆された作品で、文芸誌への掲載のためにごく短いものを主体とした初期の作品のなかでは目立って長い作品である。マンスフィールドの生涯との重なりでは、『ドイツの療養宿で』が扱うより前の時期の自身の体験や男性観を反映したものと思われ、そこで描かれた、プラトニックなロマンと合わさっての、男女の関係で一線を超えることへのためらいは、その後にマンスフィールド自身がかいくぐった過酷な体験を思うと、同性愛的な傾向や宗教的な禁忌といったことより、まさに自然なおびえ、〈生めよ殖やせよ〉とそれに結び付いた結婚と家庭の罠に対して幸いにも〈頭〉を失っていない女が覚えて当然の警戒感によるものだったことが察せられる。

この作品とそれに続けて収録した後期の作品『ディル入りピクルス』は、いずれも個としての内的な成長の問題を男と女の関係のありかたと結び付けて扱ったもので、男と女の間で内的な成長の度合いに差があることの結果として起きざるをえないことを取り上げたものとして読むならば、そのパターンのあらわれかたは、この二つの作品の間で対照的である。『ディル入りピクルス』は、作品集(一)に収録したベリル家の物語に登場するイザベラのその後を扱ったものとして読むこともできる。