|

1945〜49 戦争の終結/ウスペンスキーの生徒たちと/最後の晩餐とムーヴメンツ

1945年5月にヨーロッパでの戦争が終結した後、おそらくだれよりも先に国外からグルジェフのもとに駆けつけたのは、「クロコディール」ことキャサリン・ヒュームだった。彼女は戦時中、造船所で溶接工として腕をふるった後、連合国救済復興機関(UNRRA)の隊員となり、ニヶ月の訓練の後にヨーロッパに派遣される。その任務の途中、彼女は、制服姿でグルジェフのもとを訪れた。

数分後、また呼び鈴を鳴らした。ふたたび長く待った後、ようやく足音が聞こえてきた。ゆっくりした、重たい、引きずるような足音。チェーンをがちゃがちゃいじる音がして、ドアが少しだけ開き、グルジェフが顔をのぞかせた。ちょっとこわい顔をしてにらんでいる。こんな制服を着ていたら、不審に思われて当然だ。そのことをすっかり忘れていた。「クロコディール参上です。ミスター・グルジェフ」。「クロコディーール!!!」。ドアは大きく開け放たれ、私は彼の腕のなかに飛び込んだ。彼も心を動かされたようで、「ノット・エクスペクト、ノット・エクスペクト」と、さらついた声で何度もくりかえした。(KH12)

「そんな軍人みたいは服を着て、いったい君はなにをしているのか?」という質問に答えて、彼女はそれに至るまでの自分の体験と戦争中のできごとについて物語る。

〔戦争が終わってから連合軍がドイツ国内に発見した〕これらの強制収容所と死体焼却炉についてグルジェフが話を聞くのは、それが初めてのようだった。彼は身をかがめ、身じろぎもせずに話を聞くうちに、彼の顔は黒ずみ、額に血管が浮き上がり、波打った。彼は表情を変えてはいなかったが、血の気を失った顔色のなかに、私は爆発寸前の神の怒りを見た。(KH12)

* * *

以上は7月のことであり、同月中には、フリッツ・ピータースが危機的な状態でグルジェフのアパルトマンにたどり着く。この期日をめぐるピータースの記憶にはあいまいなところがあり、これが7月のいつごろだったのかは定かではない。まずは「長崎への原爆投下の二週間ほど前」という記述があるが、これよりもっと早かったと考えざるをえない記述が後に続いている。

ピーターズは徴兵を受けてイギリスに赴き、対独戦で主として事務的な任務を担当していたが、トイレに行っているあいだに自分の所属する司令部のテントが仲間もろとも吹き飛ばされる、戦闘機から機銃掃射を受けてそばにいた友人が体を切り裂かれるなど、自分だけ危ういところで死をまぬがれる体験が奇怪なほどに連続して起こり、はじめはこの超自然的な加護のようなものに感謝していたが、これがさらに何度もくりかえされるうちに心身をまいらせ、ルクセンブルグでの駐屯中、発狂寸前の状態で病院に収容される。

ピータースが語るには、無残な死を目撃する体験が何度もくりかえされるなかでしきりに脳裏に浮かんだのは、人間の生存の目的のをめぐる疑問の解明に対するグルジェフのこだわりであった。入院後の錯乱した状態のなかにあっても、いまグルジェフに会わなければこれは自分の生死にかかわるという自覚は強く、自分はどうしてもパリに行かなければならないのだということを上官に納得させることに成功する。ピータースは自分がどんなふうにして上官を説得できたのか思い出せないという。爆撃で寸断された線路を避けてのジグザグのルートをたどってピータースはパリにたどり着き、そのなつかしい空気に力を得て、グルジェフの居所を知っているかつての知人に出会えることを期待して街に出て行く。ピータースはかつてプリオーレにいたことがある老婦人を見つけてグルジェフのアパルトマンの住所を教えてもらうが、グルジェフは不在だった。ピーターズは失神寸前の状態でグルジェフの帰りを待つ。

たぶん一時間ぐらい待った後、杖の音が舗道に響くのが聞こえた。私が知っているかつてのグルジェフは杖を使わなかったが、グルジェフだということが見なくともわかった。私はぎごちなく立ち上がった。彼は私のほうに近づいてきたが、私だということがわからない。私は自分の名前を言った。「息子よ!」。彼は大きな叫びをあげて、手から杖を落とした。お互いにとって衝撃を伴う出会いであり、われわれは抱き合った。彼の頭から帽子が落ち、この光景を見ていた門番も叫びを発した。杖と帽子を拾い上げて彼に渡すと、彼は私の肩に手を回し、二階への階段へと導いた。「しゃべってはいけない。君は病気ではないか」。(GR12)

グルジェフはピータースをベッドに寝かせ、ピータースは再会の喜びと安堵感によって泣きだす。そのあとで頭痛を訴え、薬を求めるピーターズに対して、グルジェフは「薬はだめだ」と言い、かわりにコーヒーを作ってあげようと言う。

私は彼に目をやらずにはいられなかった。彼はひどく疲れた様子をしていることに気づいた。私がだれのなかにも見たことのないような疲れようだった。テーブルにもたれてコーヒーをすするうちに、不思議なエネルギーの上昇を自分のなかに感じだした。強烈な青い電気が彼から放たれ、私のなかに入ってきた。それによって私のなかからは疲れが消えていったが、それと同時に彼はへなへなとなり、顔色を青ざめさせ、精気をなくしていった。私は驚いて彼を見つめた。私が活力を取り戻し、顔も穏やかになり、背筋を伸ばして座っているのを見ると、「これでもうだいじょうぶだ。調理中の料理が焦げないように見ておいてくれ。私は休まなければならない」と彼は言った。その声にはひどく差し迫ったものがあったので、私は飛び上がって彼を助けようとした。彼は手を振って助けを断り、びっこをひきながら、ゆっくりと部屋から出て行った。(GR12)

15分ほどして戻ってきたグルジェフは、まるで若返ったかのようで、ニクい(sly)までに精気に満ち、快活であったという。グルジェフはピータースに対し、「これはお互いにとってよかったのだ」と告げる。ピーターズはそれから三日間をパリで過ごしたが、グルジェフは、ピーターズに「遊ぶこと」を学ぶように言い、「そちらは遊びではないしそれに君はそれでなくともまじめすぎるから」という理由で、夜のミーティングへの参加は奨めず、昼食と晩餐にだけ来るようにと誘った。晩餐に招かれてやってきたピータースをグルジェフは「私の本当の息子」としてみんなに紹介する。ピータースのなかでのエネルギーの高揚とそれに伴う幸福感は依然として続いていたが、これは長持ちするものではないとグルジェフは言い、別れるにあたっては、これを維持するために自分でするべきことを指示するとともに、反動として必ずやってくるであろう落ち込みに備えるように告げ、必ず一ヵ月後にふたたび会いに来るように言った。

* * *

グルジェフは著作第一集『ベルゼバブが孫に語った物語』の推敲を終え、戦争が終わってふたたび自分のもとに押しかけるようになった英米の生徒たちがその英訳と編集にあたり、グルジェフはこの過程を見守った。英訳は少なくとも二つの時期に行われ、初期の英訳版(個人蔵)と比べると、最終的な英訳版は大幅に内容が拡大されている。上述の訪問から一ヵ月後にふたたびパリを訪れたフリッツ・ピータースに対してグルジェフはこれが最後の会見となることを告げ、除隊後にはここに戻ることなど考えず、まっすぐアメリカに戻るように言う。

「君が見てわかるとおり、私はとても疲れている。この本を仕上げたら私の仕事は終わり、そのとき私は死ぬということがわかっている。そのときついに死ぬことができる。私は生涯の課題を果たし終えたのだから」(GR19)

ピータースとのこの最後の別れの日、20人ばかりの人たちが盛大な昼食を共にした。彼らの国籍はいろいろだったがみんな英語を話せたということであるから、英米からの訪問者がかなり混じっていたと思われる。食事の最中にグルジェフは体調に異変を起こしたかのようで、ピータースはそれを見て心配するが、グルジェフは翻訳をめぐる質問に答えた後、「言わなければならないことがある」とみんなに言う。尋常ではない様子に全員が起立した。このときグルジェフは英語で話し、この本の出版に向けての作業がほぼ終了したことで、自分はもう仕事を果たしたということを宣言する。「あとはもう、人生で学んだことの蓄積を引き継げる者をひとりだけでも見つけられたなら、人生でするべきことはすべて終わる」。

「だから今日はふたつよいことがあった」とグルジェフは続ける。「私は自分の仕事を終え、そして自分の生涯における取り組みの成果を引き継げる者をひとり見つけた」。グルジェフは腕を挙げ、人差指を伸ばし、これをゆっくりと動かし、ピータースの前で停止させる。部屋は沈黙に包まれ、同時に緊張が高まった。グルジェフの言ったのは文字どおりのことかもしれず、これは「後継者の指名」といったこととはニュアンスが異なるように聞こえるが、だれもが神経質になっていた「後継者問題」に触れるものであったからである。グルジェフが部屋から出て行った後、さっそく反発が生じた。やはり部屋から出て行こうとするピータースは、「ワーク」のインストラクターをしている女性のひとりからぎゅっと腕をつかまれ、「あんたってけっして学ばない人なのね」と言われる。彼女に言わせるならば、ピータースは慢心したお馬鹿さんなのであり、グルジェフはそれを明らかにするために芝居を打ったのである。これがその後の「ワーク」の世界におけるピータースのオフィシャルな「評価」となった。

* * *

1946年になると、ジェイン・ヒープと彼女のグループのメンバーたちがロンドンからグルジェフのもとを訪れるようになる。

1947年、戦時中はアメリカに避難していたウスペンスキーがイギリスに戻ってくる。グルジェフは、会いに来ないかと誘うが、ウスペンスキーはこれを断る。それからまもなく、ウスペンスキーはイギリスでなくなった。

ウスペンスキーの晩年において彼の通訳兼秘書を務めたマリー・セトンが20年後に書き記したところによると、ウスペンスキーは、かつてオラージュがグルジェフに対して認めたのと同じような内的矛盾に苦しみ、自分のところに集まる生徒たちへの失望と自分が教える「ザ・システム」への疑念を深めていた。

「あいつら[自分の信奉者たち]はとんでもないアホだ。私はがまんできなくなった」

「ネガティブな感情は抑えなければいけないというのが教えでしょう? あなたが手本を示さないなら、だれから学べというの?」

「私は『ザ・システム』を救いたいから教師になった。用意ができてたからではない。自分を抑えるなんて無理だ。そんなことはとっくの昔にできなくなっている」

「でも、かんしゃくは起こさないでください。生徒たちはあなたが試練を与えていると誤解します」

「あいつらはアホだ」

(Marie Seton, The Case of P. D. Ouspensky, 会話抜粋)

死が迫っていることを自覚したウスペンスキーは、生徒の前でも「ザ・システム」を否定するような発言をするまでになっていた。ウスペンスキーは、いわゆるテレパシーを含めた領域での潜在的な能力の持ち主(IS13)として肉体から独立して働く可能性をじゅうぶんに宿していた精神が、もっぱら将来設計へのこだわりから、グルジェフが「安心の追求」と名付けた心の動きに巻き込まれ、望んだとおりに身の安全をはかることはできたが、その代償として精神的な破綻に至るという人生を歩んできたが、その卓越した精神は、ついにこのからくりの全貌を捉え、こうして手に入れた身の安全の空しさを鋭く意識せずにはいなかった。

真の意味での私自身にとっての最良の友、つまり私の内側の世界にとっての最良の友は、奇妙なことながら、いまでは世界各地に散らばっている私の多数の仇敵たちのなかにいる。(LR1)

グルジェフのこの言葉が示唆するとおり、短いつきあいの後にグルジェフから離れたウスペンスキーも、グルジェフから知識を仕入れて去っただけとは思えない。言い方を変えるなら、もっと深いところでなにかを学ばされずにいられたはずがない。教師としての自分の姿とは別のところで、深いところを突かれていただろう。しかし、彼は教師としてこれを教えたわけではなく、当然ながら、生徒たちはこれを受け取らなかった。自分の生徒たちはなにも自分から受け取らなかったというウスペンスキーの言辞は、おそらくそのとおりだったのだろう。

「良心」(conscience)という言葉は、社会の規範や人の目を気にする気持ちのように解釈されがちだが、グルジェフはそれと異なる良心について語った。それは社会道徳とは無関係のもの、慣習に従おうとするうえでは都合の悪いもの、ふつうの人づきあいにおいては歓迎されないもの、人から好かれることにこだわる者には身に付かないものとしての良心である。ウスペンスキーは、この意味での良心と教師としての体面とのあいだでの確執のなかで、最終的には良心の側に立って世を去った。

ウスペンスキーの内面におけるこの良心の勝利は、彼の生徒たちにとっては大迷惑であったが、これがまったく無駄になったとは思えない。ウスペンスキーの初期の生徒を代表するオラージュ、J・G・ベネット、モーリス・ニコルといった人たちが「ザ・システム」の洗礼を受けることでグルジェフから直接に発するものに対する感受性をほとんど失ったように見えるのに対し、ウスペンスキーが精神的な危機を迎えてからの生徒であるジョン・ペントランドやウィリアム・シーガルはそのようにはならなかった。

ウスペンスキーの死後、混乱のなかにある生徒たちに対し、ウスペンスキー夫人はグルジェフのもとを訪れるように言い、さらに夫が未公表のままとしていた原稿、つまり過去において自分がグルジェフから学んだことの記録であり、『奇跡を求めて』と題されてのちにウスペンスキーの主著と見なされることになる原稿の公開許可をグルジェフに求めた。

* * *

1948年6月より、グルジェフはウスペンスキーの元生徒たちを迎え入れる。ただし、彼らの多くは、自分たちの知っている「ワーク」との落差に驚き、慣れないムーヴメンツにもとまどい、態度を決めかねているようであった。多忙な活動のなかで、グルジェフは尋常ではない方法で生命を保っているように見えた。グルジェフはベネットの生徒たちも迎え入れる。ベネットは、1923年にプリオーレの学院に三ヶ月ほど滞在してから、ウスペンスキーの手ほどきを受けた後、独立しておおぜいの生徒を集めていた。この25年ぶりの会見で、ベネットは、原因不明の痛みに悩まされていた彼の妻に対してグルジェフが施した「治療」に感銘し、グルジェフへの心酔を深める。

グルジェフ:「あなたの痛みはどこに行ったかな?」

エリザベス・ベネット:「消えてなくなりました」

グルジェフ:「どこに行ったかと聞いている」

エリザベス・ベネット:「あなたが引き取ってくださいました」

この「治療」をめぐる描写は、ピーターズによる類似した事例の描写と酷似している。それからまもない8月8日、グルジェフはパリ市内での自動車事故で重傷を負い、血まみれのままアパルトマンに戻ってくるが、奇跡的な早さでみずからを回復させる。さらには、おおぜいの訪問者が押し寄せるなか、グルジェフは徹夜の皿洗いをはじめとする「犠牲的な行為」をもってマダム・ド・ザルツマンを青ざめさせる。

* * *

チェコヴィッチは、その回想録のなかで、自分はグルジェフについてなるべく個人的な見解を交えずに語ろうとしてきたが、とくにこうしたことについて語るときにそれは難しい、「自己犠牲」という言葉が浮かんでくるが、果たしてこんな言葉でよいのだろうか、と述べている。これは、グルジェフが未完のままに残した著作の第三集で言及した「言語学上の問題」、そしてその未完の章で提示した「健康」と「長生き」をめぐる不可思議な見解にも関係したことかもしれない(LR3)。

ロシア時代のグルジェフの言葉遣いによるならば、これはまさに「余計な努力」(super-effort)のように見える。そのような努力にのみ価値があるとグルジェフは語ったことがあった(IS17)。だが、それが余計(super)なことなら、なんでそんなことをするのか? その点がはっきりしないまま、ベネットの場合、これはお祈りやエクササイズを何万回とか、『ベルゼバブ』を最初から最後までぶっつづけで朗読とかいう「超努力」の追求となった。ウスペンスキーが知的な領域での巨人として尊敬を集めたのに対し、その教え子であるベネットは知的な興奮や思い込みに導かれてこの種のものすごい努力をすることで生徒たちを驚嘆させた。「あなたは物事の正しい始めかたを知らない」と、グルジェフはベネットに告げる。ベネットはグルジェフから努力をやめるように忠告されたどちらかというと少数の者たちのひとりである。

それならばこの「余計な努力」ひいては「ワーク」というのを人はなんのためにするのか。これもロシア時代のグルジェフの言葉遣いによるならば、こういうことをするのは、「ずるい人のやりかた」(the sly man's way)なのだった(IS2)。これはたぶん、「ずるい人」とか「狡猾な人」というよりも、「ニクい人」という意味に近いだろう。見事な言い方ではあるが理解よりも誤解を育てたこうした言葉をグルジェフはやがて使わなくなり、のちには「意図的な苦しみ」(intentional suffering)という言葉を使うようになった。

「意図的な」、「故意の」、そしてもしかしたら「下心のある」といったニュアンスをはらんだこの「intentional」という言葉を「ボランティア的」とか「進んで人を助ける」とかいうニュアンスをはらんだ「voluntary」という言葉で言い換えないようにと、グルジェフは翻訳者に忠告した(LR3)。これはもしかしたら「自己犠牲」とは正反対に、正真なエゴイズムは神に反するものではないことを知った「ずるい人」が、みずからを利するためにすることを言っているのかもしれなかった。グルジェフはみずからを利するということを教えた。それがグルジェフをめぐっていちばん理解されにくいことなのかもしれない。とはいえ、「みずからを利する」というこの言い方もまた、容易に誤解されがちなものである。

グルジェフがみずから認めるとおり、これについて言葉にするのは難しいが、グルジェフの生涯に関するこの叙述をここまで読んだ方がそろそろ感じだしているかもしれないこととして、「良い人生」に対する期待、ひいては「良い人生」とか「悪い人生」とかいう言葉に代表されるような人生に対する見方は、人生において「みずからを利する」ということを知らず、そんなことは思いもよらない人たち、つまり生かされるだけで生きたことのない人たちに固有のものなのかもしれない。

神聖なる肯定、神聖なる否定、神聖なる和解、

わが内にて変成し、実質となれ、

わが存在のために。

Holy Affirming, Holy Denying, Holy Reconciling,

Transubstantiate in me

for my Being.

神聖なる喜び、反発、苦しみの

それぞれの源泉よ、

われらに力をふるいたまえ。

Sources of Divine

Rejoicings, Revolts and Sufferings,

Direct your actions upon us.

グルジェフが残したこの聖句(BZ39)の二番目において、「喜び」というのは「ポジティブ」なことを言うのだからこれはプラスの力なのだな、「反発」というのはどうして「神聖」なのかわからないが要するに「ネガティブ」なことを言うのだからこれはマイナスの力なのだな、というのがごくふつうの解釈だろう。しかしここでrevoltという言葉は微妙である。反発、反逆、むかつきをあらわすとともに、字義においては熱力学第二法則に従った進展的退化(involution)の流れに逆らっての回帰的進化(re-evolution)に向けての衝動をあらわす。

一般的な解釈とは逆に、グルジェフの提示する見方(BZ44)によるならば、この反発もしくは反逆、あるいはこれも同じく「神聖」なものには違いないが安心・便利・健康のなかで受動的に味わわれる幸せの追求に終始する人生へのむかつきのなかに隠れた能動的な意思こそが、人のなかにおけるプラスの力のあらわれとして、人がその精神において帯びるべき極性であり、これが源泉への郷愁に導かれての進化性の流れへと人を導く。

グルジェフは英語ではいずれもre-で始まるいくつかの言葉をもって、人の内側に生じる回帰的な進化に向けての衝動をあらわした。ここで挙げたrevoltという言葉のほか、rememberingというのもそうであり、remorseというのもそうである。これは進化性の衝動であるから、それはオクターブまたはスペクトルを構築し、そこには七つの音階または虹の七色に似たものがあると見るのがよいだろう。

このオクターブの全体を言葉で捉えるのはかなり難しい。rememberingという言葉がいわゆる「自己想起」として「ザ・システム」における技術用語のようにされてしまった結果、グルジェフはそれに代わってremorseという言葉を使うようになった。これは人がみずからの創造の源泉をふりかえりつつ、みずからの現在の姿に思いを向けるとき、内からこみあげてくるもののすべてを指している(BZ27)。ふつう、呵責、後悔、自責などと訳されるが、これだと下のほうの音階しか捉えていない。これは長らく忘れていたものを思い出すことであるから、悔恨の裏にはなつかしさがあり、望郷の思いがある。この郷愁に導かれた源泉への回帰への衝動の七音階もしくは八音階をそれぞれそれにふさわしい言葉であらわすことはできるだろうか。これから『ベルゼバブ』を読もうとする人は、これをひとつの課題としていただきたい。

私は「火の洗礼」の唱道者ではないが、グルジェフが残した生きた教えを段ボール箱に詰めて保存しておこうとする者たちには、そんな危険物はできるだけ早く人に渡したほうがよいのだと言いたい。その唯一の正当な相続者は全世界、つまりわれわれの隣人なのだから。そして私の隣人たちは、ぜひ私のような未熟者の証言だけで満足しないでいただきたい。福音書にあるように「死者がふたたび語りだす日」が来るだろう。グルジェフはふたたびみずから語りだす。彼が残した厄介な本は、最初は読者を絶望的な思いに浸らせるだろうが、これを読むのは「ワーク」に加わることに等しく、みずから望んでそれをする者はみな、やがて開けてくる素晴らしい眺望に狂おしいまでの喜びを感じるだろう。

(PS: ピエール・シェフェール『老人とムーヴメンツ』)

* * *

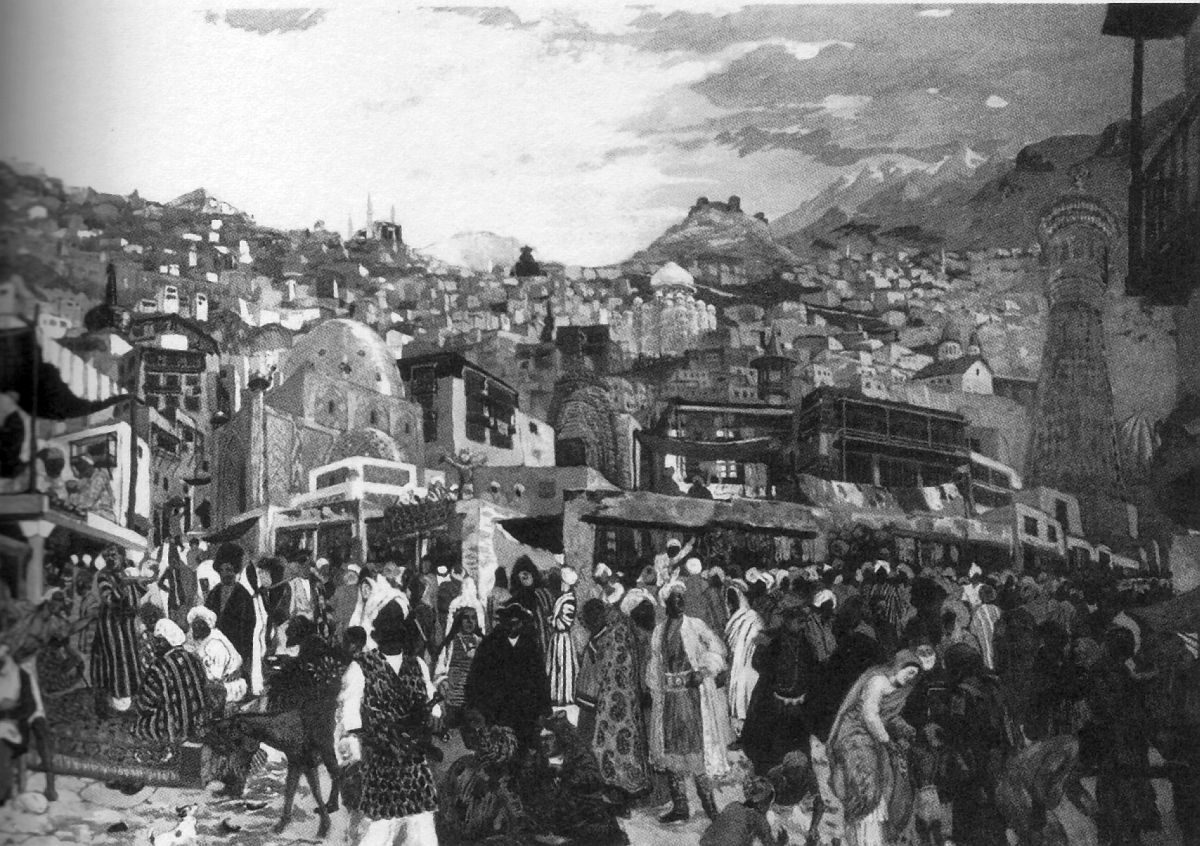

グルジェフはこうして、イギリスとアメリカから、ジェイン・ヒープとその生徒たち、ベネットとその生徒たち、ウスペンスキー夫人の助言に従ったウスペンスキーの元生徒たち(モーリス・ニコルの一派などを除く)、オラージュの元生徒たちを迎え入れた。すでに確立された活動のスタイルは変わらず、『ベルゼバブ』の朗読、晩餐会、質疑応答、内的なエクササイズ、そして新作を交えたムーヴメンツのレッスンが続けられた。グルジェフの狭いアパルトマンにはおおせいの訪問者が集まり、せいぜい12畳ほどの居間にすし詰めとなり、隣室や廊下にも人があふれるなかで執り行われる「馬鹿への乾杯」(Toast of the Idiots)は、超現実的な光景をかもしだし、多大なユーモアとハプニングのなかに数々の対峙的な状況をはらみ、さらに一抹のペーソスを帯びて、「最後の晩餐」を思わせるものとなった。

喜劇とは、恐怖と安堵、窮乏と贅沢、厳粛と滑稽など、一見して矛盾する二つの要素のあいだにあって感情の解放をもたらすものだと言われる。グルジェフの食卓はまさにそのような場だった。あたかも厳粛な儀式のような晩餐の席で衝突をはらんだ奇想天外のやりとりが展開されるあいだも、それに先立つ二時間にその場に張りめぐらされた静寂の網目は簡単には破れなかった。互いのあいだで交わされる微笑みやジョークのなかに、それはまだ感じられた。あまりにも取りつくろったふるまいも、あまりに行儀の悪いふるまいも、からかいや軽いあしらいを招き、本人はたちまちその重圧に打ちのめされてしまうのが常であった。そこに漂っていた空気は、おごそかでもありラブレー風でもあった。エキゾティックでありながら、質素な僧院のようでもあった。ふざけた場のようでありながら、沈思黙考の場でもあった。[…]

この大いなる晩餐……私はこうしてこの言葉を使うだけでも動揺してしまう。それは歴史上のもうひとつの晩餐を思い起こさせるからだ。棍棒で打たれたかのような衝撃をもって、われわれは自分たちが、キリストの受難劇におけるあの聖餐の場の列席者であったことを知る。われわれは主とともにあって同じ皿に手を浸して食べたのだった。ユダの面影、あるいは「主の愛された弟子」の面影を思い出し、われわれは気が遠くなる。大嫌いなウォッカで顔を赤くした意志堅固なる「銀行員どの」は、まさにペトロだった。(「ディレクター、もう一杯、乾杯しようではないか。ところで君はまったく飲んでいないようだが」) 食卓には、気を失って[主の胸元にもたれかかる]マグダラのマリアもいた。哀れなほどに善意でいっぱいのマルサ[マリアの姉]とニコデモもいた。グルジェフは自分でもこの類似に気づいていたのだろうか。

(PS: ピエール・シェフェール『老人とムーヴメンツ』)

* * *

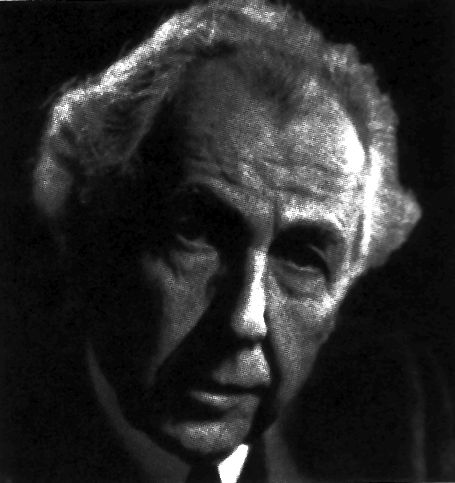

1948年の12月、グルジェフはニューヨークに向かう。目的は、活動を拡大するために建物を購入するための資金を集めること、そして『ベルゼバブ』の出版に向けて準備することだった。この二つの目標との関係でほぼ満足できる結果を得て、グルジェフは翌年の2月、アメリカの生徒たちを連れてフランスに戻ってくる。その船上には、フランク・ロイド・ライトとオルギヴァンナの娘、ヨヴァンナの姿もあった。

精力的な活動を続け、とくにムーヴメンツの分野では数を増した生徒たちに新作のレパートリーを教えることを続けながらも、グルジェフの身体の衰えは見落としがたいものとなっていた。1949年の夏、グルジェフは、いまでは名前を知られている七人の子供たちのひとりであるニコラとその母親に会うために車でジュネーヴに向かう。ニコラはホテルで裸になった父を見て、その身体の衰えぶりに驚き、これが最後の別れになることを予期する。

その帰路、グルジェフはヌヴェールあたりでのパリへの分かれ道を右折せず、そのまま車を走らせて、ラスコーの洞窟へと向かう。グルジェフの最後の旅の目的地は、人類発祥の地なのだった。「フランク・ロイド・ライトに見せてやりたい。彼に教えてあげなさい……こんな場所があるのだと」。

10月11日、グルジェフはサル・プレイエルで最後のムーヴメンツ(Movement No. 39)を教え、三日後の14日、ムーヴメンツのクラスの途中で倒れる。10月22日、グルジェフは『ベルゼバブ』の版下を受け取る。10月24日、「馬鹿への乾杯」を含んだ最後の晩餐が開かれる。10月26日にセーヌ河畔のアメリカン・ホスピタルに入院。10月29日に世を去った。

I leave you in a fine mess . . .

[君たちをたいへんな混乱のなかに置き去りにして、私は去っていく]

|